転籍(育成就労実施者の変更)

育 成 就 労

-1 総論

-2 育成就労計画の認定制度

-3 転籍(育成就労実施者の変更) 本ページ

-4 監理支援機関

-5 監理支援機関の外部監査人

-5 監理支援機関の外部監査人

-6 育成就労法 条文

| ① | 育成就労外国人が転籍希望の申出をした場合 第8条の2 | Ⅰ やむを得ない事情がある場合 第9条の2第4号ただし書 |

| Ⅱ 本人の意向による場合 第8条の2 第9条の2 | ||

| ② | ||

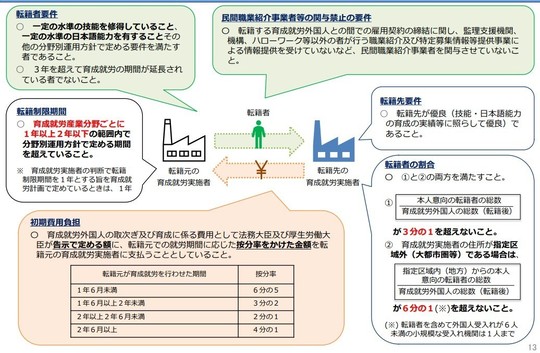

| 転籍者要件 |

|---|

| 一定の水準の技能を修得していること、 一定の水準の日本語能力を有することその 他の分野別運用方針で定める要件を満たす 者であること。 |

| 3年を超えて育成就労の期間が延長され ている者でないこと。 |

| 転籍制限期間 |

|---|

| 育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で 分野別運用方針で定める期間を超えていること。

|

| 転籍先要件 |

|---|

| 転籍先が優良(技能・日本語能力 の育成の実績等に照らして優良)で あること。 |

| 転籍者の割合 | |

|---|---|

| ①と②の両方を満たすこと。 | |

| ① | 本人意向の転籍者の総数 / 育成就労外国人の総数(転籍後) が3分の1を超えないこと。 |

| ② | 育成就労実施者の住所が指定区 域外(大都市圏等)である場合は、 指定区域内(地方)からの本人 意向の転籍者の総数 / 育成就労外国人の総数(転籍後) が6分の1(※)を超えないこと。 (※) 転籍者を含めて外国人受入れが6人 未満の小規模な受入れ機関は1人まで |

| 初期費用負担 | |

|---|---|

| 育成就労外国人の取次ぎ及び育成に係る費用として法務大臣及び厚生労働大 臣が告示で定める額に、転籍元での就労期間に応じた按分率をかけた金額を転籍元の育成就労実施者に支払うこととしていること。 | |

| 転籍元が育成就労を行わせた期間 | 按分率 |

| 1年6月未満 | 6分の5 |

| 1年6月以上2年未満 | 3分の2 |

| 2年以上2年6月未満 | 2分の1 |

| 2年6月以上 | 4分の1 |

| 民間職業紹介事業者等の関与禁止の要件 |

|---|

| 転籍する育成就労外国人との間での雇用契約の締結に関し、監理支援機関、 機構、ハローワーク等以外の者が行う職業紹介及び特定募集情報等提供事業による情報提供を受けていないなど、民間職業紹介事業者を関与させていないこ と。 |

| ① | 転籍制限期間 | 育成就労産業分野ごとに、 1年以上2年以下の範囲内で 分野別運用方針で定める期間を超えていること | |

|---|---|---|---|

| あくまで1年が原則 【根拠】 | |||

| ② | 転籍者要件 | 一定の水準の技能を修得していること、一定の水準の日本語能力を有すること | 一定の水準の技能=技能検定試験基礎級等の合格 一定の水準の日本語能力についてはコチラ |

| ③ | 職業紹介の要件 | 監理支援機関、機構、公共職業安定所又は地方運輸局以外の者が行う職業紹介及び特定募集情報等提供事業を行う者が行う特定募集情報等提供を受けていないこと | |

| ④ | 転籍者の割合 | 育成就労外国人の総数のうちに転 籍をした育成就労外国人の数の占め る割合が一定割合を超えることとな らないこと | 転籍者数は育成就労で働く在籍外国人の3分の1以下、都市部の企業が地方から受け入れる場合は6分の1以下であること |

| ⑤ | 初期費用補填 | 育成就労外国人の取次ぎ及び育成に係る費用として一 定額を転籍元の育成就労実施者に支払うこととしている こと |

その他の要件

転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者の下で従事していた業務と同一の業務区分であること

転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件を満たすこと。

具体的には、試験合格率や育成体制、法令順守状況などの基準を満たす優良な企業であること

育成就労を行わせようとする事業者は、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労の実施に関する計画(育成就労計画)を作成し、これを入管庁長官及び厚生労働大臣(注)に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けます ⇨ 新たに育成就労を行わせる場合の認定基準

(注)法12 条1項により、外国人育成就労機構に認定事務を行わせることが可能

| 「やむを得ない事情」がある転籍 第9条の2第4号ただし書 | 「やむを得ない事情」がなく、自己都合による転籍 第9条の2 | |

|---|---|---|

| ① | 育成就労計画の原則的な認定基準または労働者派遣等監理型育成就労の場合の認定基準に適合すること | 育成就労計画の原則的な認定基準または労働者派遣等監理型育成就労の場合の認定基準に適合すること |

| ② | 育成就労の期間が、従前の育成就労 (注1)の期間と通算して3年以内 (注2)であること (注1)業務区分が同一であるものに限ります | 育成就労の期間が、従前の育成就労 (注1)の期間と通算して3年以内 (注2)であること (注1)業務区分が同一であるものに限ります |

| ③ | 従前の認定育成就労計画に定められていた業務区分と同一であること | 従前の認定育成就労計画に定められていた業務区分と同一であること |

| ④ | なし | 次のいずれにも適合すること イ 直近の育成就労実施者が育成就労を行わせた期間が、主務省令で定める期間(注1)を超えていること (注1)1年以上2年以下の 範囲内で育成就労外国人に従事させる 業務の内容等を勘案して定める |

| 転籍までの在籍期間(A社での就労期間) | B社がA社に支払う割合 |

|---|---|

| 1年以上〜1年6か月未満 | 6分の5 |

| 1年6か月以上〜2年未満 | 3分の2 |

| 2年以上〜2年6か月未満 | 2分の1 |

| 2年6か月以上 | 4分の1 |

| 基準 | 育成就労における転籍者(注) | 育成就労外国人総数(注)における割合制限 |

|---|---|---|

| ア | 転籍希望の申出をした育成就労外国人 | 3分の1を超えてはならない |

| イ | 指定区域外の育成実習実施者が、指定区域に住所を持つ実施者からの転籍者を受け入れる | 6分の1を超えてはならない |

| (注)割合計算の対象外となる育成就労外国人 | ||

| 「やむを得ない事情」がある転籍者 | ||

| 育成就労計画の変更(法第11条第1項)により育成就労期間が延長された者 | ||

| 育成就労外国人の保護の観点から特別の理由があると認められた者 | ||

法第9条の2第4号ハの育成就労を適正に実施するために必要な事項に関しての主務省令で定める基準

法第9条の2第4号ハ(法第11条第2項において準用する場合を含む。) の主務省令で定める基準は、次のとおりとすること。

(1)申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就 労を行わせる場合にあっては、次のいずれにも該当すること。

ア 育成就労外国人(注)の総数のうちに法第8条の5第1項の認定を受けた育成就労計画 に係る育成就労の対象となっている育成就労外国人の数の占める割合が 3分の1を超えることとならないこと。

イ 申請者の住所が指定区域にあるものでない場合にあっては、育成就労外国人の総数のうちに、法第8条の5第1項の認定を受けた育成就労計画に 係る育成就労の対象となっている育成就労外国人であって、直近の育成就労実施者の住所が指定区域にある育成就労外国人の数の占める割合が6 分の1を超えることとならないこと。

(注)法第9条の2第4号ただし書に該当するものとして法第8条の5第1項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象 となっている育成就労外国人、法第11条第1項の規定により育成就労の 期間が延長されている認定育成就労計画に基づく育成就労の対象となっ ている育成就労外国人及びその他育成就労外国人の保護の観点から特別 の理由を有すると認められる育成就労外国人を除く。この(1)において 同じ。

(2)優良育成就労実施者の基準に適合する者であること。

(3)法第8条の5第1項の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の 締結に関し、監理支援機関、機構、公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。)以外の者が行う職業紹介及び特定募集情報等提供事業を行う者が行う特定募集情報等提供を受けていないこと。

(4)法第8条の5第1項の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の 締結に関し、特定募集情報等提供事業を行う者が行う特定募集情報等提供 を受けた育成就労外国人と雇用契約を締結していないこと。

(5)過去1年以内に特定募集情報等提供事業を行う者に対して、主として育成 就労外国人に向けた特定募集情報等提供を依頼していないこと。

(6)法第8条の5第1項の認定の申請に係る育成就労外国人の取次ぎ及び育成に係る費用として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める額に6分の 5(注)を乗じて得た額を法第8条の5第2項 第3号の育成就労実施者に支払うこととしていること。

(注)法第8条の5第2項第4号の期間が、1年6月以上2年未満の場合にあ っては3分の2、2年以上2年6月未満の場合にあっては2分の1、2年6 月以上の場合にあっては4分の1

(7)その他法第9条の2第4号ハ(法第11条第2項において準用する場合を 含む。)の主務省令で定める基準に関する所要の改正をすること。

| 育成就労認定が取り消された(法16条)ことによる場合(法8条の6第1項) | 「育成就労」の在留資格を有する者でなくなったことによる場合(法8条の6第1項) |

|---|---|

| ① 育成就労計画の原則的な認定基準ま たは労働者派遣等監理型育成就労の場合の認定基準に適合すること | |

| ② 育成就労の期間が、従前の育成就労 (注1)の期間と通算して3年以内 (注2)であること (注1)業務区分が同一であるものに限ります | |

| ③ 次のいずれにも適合すること ⅰ 従前の認定育成就労計画に定めら れていた業務区分と同一であること | ③次のいずれにも適合すること

|

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

芸術家×起業家

お 一般社団法人芸商橋

BusinessArtBridge

サイト内検索

サイドメニュー

- Between Japan and Nepal

- Tokutei Ginou

- QandA

- Shop info

- English