品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

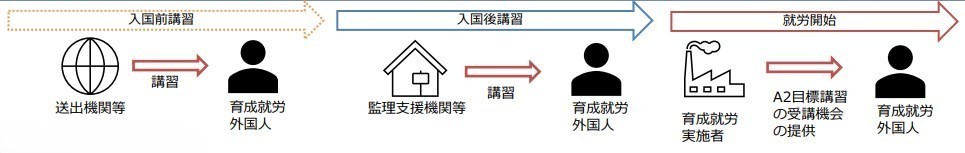

育成就労計画の認定制度

育成就労

-1 総論

-2 育成就労計画の認定制度(本ページ)

-4 監理支援機関

-5 監理支援機関の外部監査人

-6 育成就労法 条文

| 1 | 育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること |

| 2 | 食費、居住費その他名目のいかんを問わず育成就労外国人が定期に負担する費用について、当該育成就労外国人が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で育成就労実施者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。 |

| 3 | 育成就労外国人に対する報酬を、当該育成就労外国人の指定する銀行その他の金融機関に対する当該育成就労外国人の預金口座若しくは 貯金口座への振込み又は当該育成就労外国人に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。 |

| 4 | 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていな いこと。 |

| 5 | 育成就労外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。 |

| 6 |

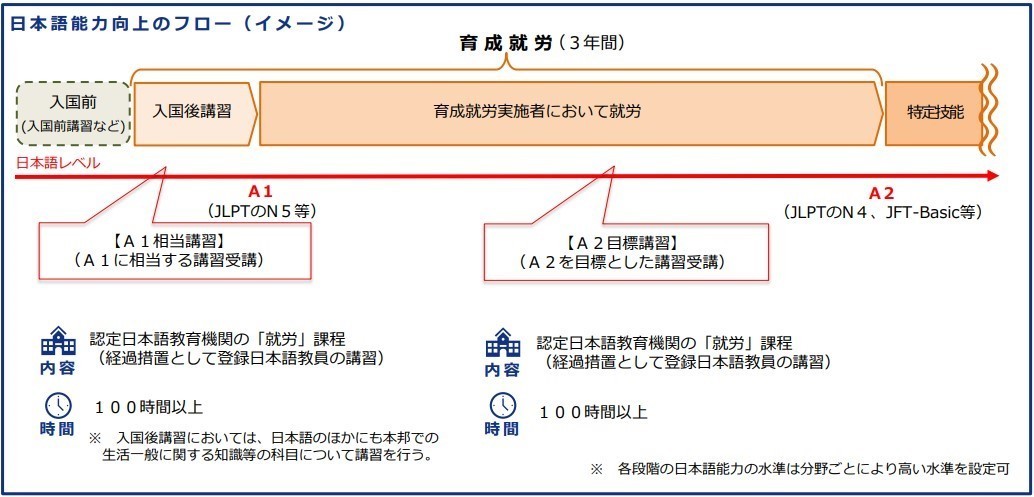

- 就労前の日本語の到達水準:日本語能力試験N5合格または認定日本語教育機関 (国が認定した日本語学校および国家資格「登録日本語教員」を取得した教師) において相当講習 (100時間以上) を受講

- 分野ごとの具体的な試験は分野別運用方針で定める

- 1年目試験については合格せずとも育成就労の継続可(1年目試験が不合格になると本人の意向による転籍は不可)

| 業務区分が従前の認定育成就労計画に定められていたものと同一であること | |

| 以下 1、2 のや むを得ない事情があること | |

| 1 | 以下のいずれかに該当すること。

|

| 2 | 育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から外国人を育成就労の対象とすることが相当と認めるに足りる事情があること。 |

| 以下の1~3の要件を満たすこと | |

| 1 | 本邦から出国した事実がある |

| 2 | 当該外国人が当該出国の前に育成就労の対象となっていた期間の合計が2年を超えない |

| 3 | 当該外国人が当該出国の後に育成就労の対象となった事実がない |

| 以下のやむを得ない事情があること | |

| 育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から、異なる業務区分の業務に従事させることが相当でないと認める事情のないこと | |

| 総時間数(実施時間が8時間を超える日については、8時間として計算。)

| ||

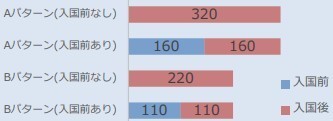

| Aパターン | A1相当の日本語能力の試験に合格していない場合 | 320時間以上(育成就労外国人が、過去6月以内に、160時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合にあっては、160時間以上) |

| Bパターン | A1相当の日本語能力の試験に合格している場合 | 220時間以上 (育成就労外国人が、過去6月以内に、110時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合にあっては、110時間以上) |

| ① | 日本語 | Aパターンの場合は、認定日本語教育機関の「就労」課程においてA1 相当講習を100時間以上履修していなければならない(※1) 。 ※1 過去6月以内に、本邦外において、A1相当の認定日本語教育機関の「就労」課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。 認定日本語教育機関:日本語教育課程を適正かつ確実に実施することが できる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関。一覧を公表中。 Bパターンの場合は、必ずしも認定日本語教育機関の講習である必要はない。 |

登録日本語教員:認定日本語教育 機関において日本語教育を行うために 必要な知識及び技能についての

文部科学大臣の登録を受けた者 |

| ② | 本邦での生活一般に関する知識 | ||

| ③ | 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報 | 専門的な知識を有する者(注)が講義を行うものに限り、8時間以上行う必要がある。 | |

| ④ | 本邦での円滑な技能の修得に資する知識 | ||

- 監理型の場合は全ての科目について、

- 単独型の場合は③の科目について、

当該科目に係る入国後講習が業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、 当該科目に係る入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させてはならない。

| 育成就労実施者の負担において、A2相当の日本語能力の試験に合格するため、3年間の育成就労期間中に 認定日本語教育機関の「就労」課程においてA2相当講習を100時間以上履修することがで きるよう必要な措置を講じる(※2、3)。 ※2 入国前講習・入国後講習におけるA2相当の認定日本語教育機関の「就労」課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。 認定日本語教育機関:日本語教育課程を適正かつ確実に実施することが できる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関。一覧を公表中。 |

登録日本語教員:認定日本語教育 機関において日本語教育を行うために 必要な知識及び技能についての

文部科学大臣の登録を受けた者。

|

認定育成就労計画(法8Ⅰ) 在留資格該当性の要件

育成就労を行わせようとする事業者は、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに、育成就労の実施に関する計画(育成就労計画)を作成し、これを入管庁長官及び厚生労働大臣(注)に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けます

(注)法12 条1項により、外国人育成就労機構に認定事務を行わせることが可能

⇨ 育成就労実施者

⇨ 複数の法人が共同で育成就労を行う「密接関係法人育成就労

⇨ 外国人育成就労機構

| 認定基準 | 欠格事由 |

|---|---|

| 原則的な認定を受けた計画(法9条1項) | 法10条 |

| ① 労働者派遣等監理型育成就労の場合(法9条2項) |

育成就労の内容原則的な認定基準(法9条1項)

| 1 | 従事させる業務が育成就労産業分野であること

|

|---|---|

| 2 | 育成就労の目標及び内容として定める事項が、基準に適合していること

|

| 3 | 育成就労の期間が3年以内であること

|

| 4 | 育成就労を終了するまでに、修得技能及日本語能力の評価を一定の時期に一定の方法により行うこと。 |

| 5 | 育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が基準に適合していること。 |

| 6 | 育成就労を行わせる事業所ごとに、育成就労の実施に関する責任者が選任されていること。 |

| 7 | 単独型育成就労に係るものである場合は、就労実施者に対する監査の体制が基準に適合していること。 |

| 8 | 監理型育成就労に係るものである場合は、申請者が、育成就労計画の作成について指導を受けた監理支援機関による監理支援を受けること。 |

| 9 | 育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること |

| 10 | 申請者が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合は、その数が主務省令で定める数を超えないこと。 |

| 11 | 当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、基準に適合していること。 |

| (ア) | 単独型育成就労に係るものである場合にあっては申請者 | 自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。)により実施 | ||||

| 監理型育成就労に係るものである場合にあっては監理支援機関 | ||||||

| (イ) | 科目 | 日本語 | A1相当の日本語能力の試験に合格していない場合は、認定日本語教育機関の「就労」課程においてA1 相当講習を100時間以上履修していなければならない(※1) 。 ※1 過去6月以内に、本邦外において、A1相当の認定日本語教育機関の「就労」課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。 認定日本語教育機関:日本語教育課程を適正かつ確実に実施することが できる日本語教育機関である旨の文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関。一覧を公表中。 |

登録日本語教員:認定日本語教育 機関において日本語教育を行うために 必要な知識及び技能についての

文部科学大臣の登録を受けた者。 | ||

| 本邦での生活一般に関する知識 | ||||||

| 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知った ときの対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報

| ||||||

| 本邦での円滑な技能の修得に資する知識 | ||||||

| (ウ) | その総時間数(実施時間が8時間を超える日については、8時間として計算する)が、320時間以上(注1)であること(注2)。 (注1) 育成就労外国人が、過去6月以内に、本邦外において、日本語、本邦での生活一 般に関する知識又は本邦での円滑な技能の修得に資する知識の科目に つき、160時間以上の課程を有し、座学(見学を含む。)により実施 される入国前講習を受けた場 合にあっては、当該時間以上 (注2) 試験その他の評価方法によ り本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本 語能力を一定程度有していることが証明されている場合にあっては、そ の総時間数が、220時間以上(注3)であるこ と。 (注3) 育成就労外国人が、過去6月以内に、 本邦外において、日本語、本邦での生活一般に関する知識又は本邦での 円滑な技能の修得に資する知識の科目につき、110時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合にあっては、当該時間以上 |

自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの 当該講習受講期間を「労働時間」として扱うことは義務ではない | ||||

| 外国の公的機関又は教育機関が行うものであって、

その内容が入国後講習に相当すると認めたもの 当該講習受講期間を「労働時間」として扱うことは義務ではない | ||||||

| (エ) | 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったとき の対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報の科目につ き、授業時間数が8時間以上であること。 | |||||

| (オ) | 育成就労外国人が本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業 務に必要な日本語能力を一定程度修得するため、認定日本語教育機関に 置かれた就労のための課程において履修した授業科目の授業時間数(注1) が100時間以上であること。 (注1)育成就労外国人が、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務 に必要な日本語能力を一定程度修得するため、過去6月以内に、本邦外において、当該課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。 | |||||

| (カ) |

当該科目に係る入国後講習が業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させないこと。 | |||||

| 項目 | 内容 | |

|---|---|---|

| 育成就労認定 (法11条1項カッコ書き) | 原則的な認定を受けた計画(法8条1項)の認定 | |

| 転籍希望の申出をした育成就労外国人を対象として新たに育成就労を行わせる場合(法8条の5第1項)の認定 | ||

| 育成就労計画認定を取り消された外国人・「育成就労」の在留資格を有する者でなくなったことによる新たな育成就労計画(法8条の6第1項)の認定 | ||

| 法11条1項の規定による変更認定 | ||

| 認定育成就労計画 | 育成就労認定を受けた育成就労計画 | |

| 認定が必要になる変更内容 | ・法律で定められた重要な項目(例:業務内容、労働条件などの育成就労計画の必要的記載事項)の変更 ・※軽微な変更は除く | |

| 育成就労実施者の対応 | 新たな育成就労を行わせる前に「育成就労計画」を作成 | |

| 変更認定を受けるタイミング | 変更を実施する前に認定を受けなければならない | |

| 変更認定を申請する相手 | 機構 (法12条1項により出入国在留管理庁長官 + 厚生労働大臣が機構に認定事務の全部又は一部を行わせることができる) | |

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

芸術家×起業家

お 一般社団法人芸商橋

BusinessArtBridge

サイト内検索

サイドメニュー

- Between Japan and Nepal

- Tokutei Ginou

- QandA

- Shop info

- English