品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

「工業製品製造業」

繊維業における特定技能受入れの上乗せ要件

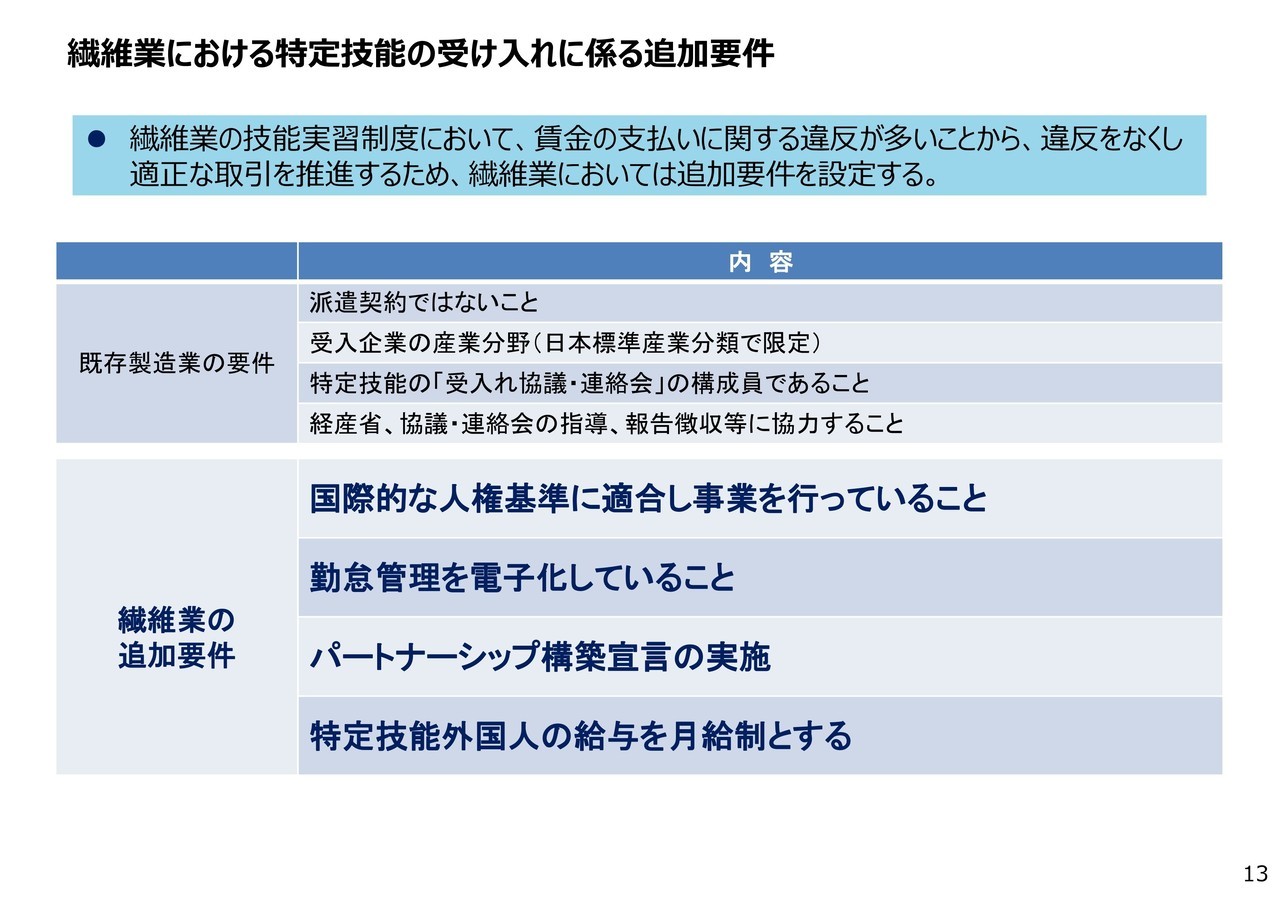

従来実施されてきた「技能実習」において、繊維業では賃金の支払に関する違反が特に多く発生していました。

そこで、特定技能「工業製品製造業」分野の一角として繊維業でも特定技能の受入れを可能とするにあたって、

繊維業では、特定技能外国人を各事業所で受け入れるための要件を他の産業分類よりも厳しくする措置が取られました。

以下では、上記4つの上乗せ要件について、

現状明らかになっている情報や必要な手続きについてご紹介します。

なお、制度が始まって間もないということもあって、

今もなお制度に関する情報が随時更新されている最中です。

このページではいろいろな公式サイトのリンクを貼っていますので、

気になる情報については必ずリンク先も併せて参照なさってください。

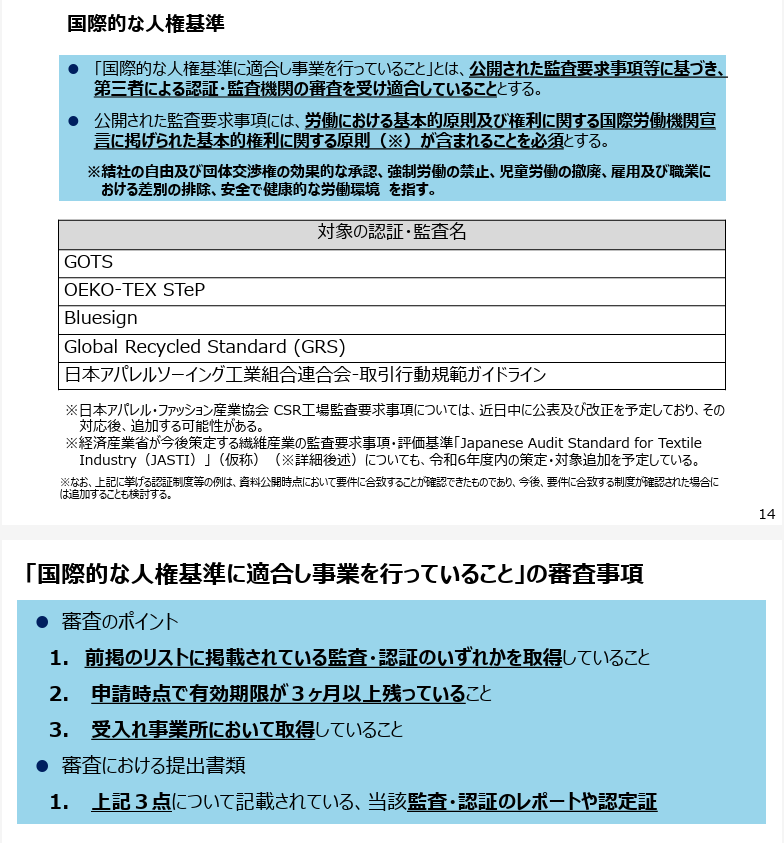

上乗せ要件のうち、最も企業の負担が重たいと考えられるのが、この要件です。

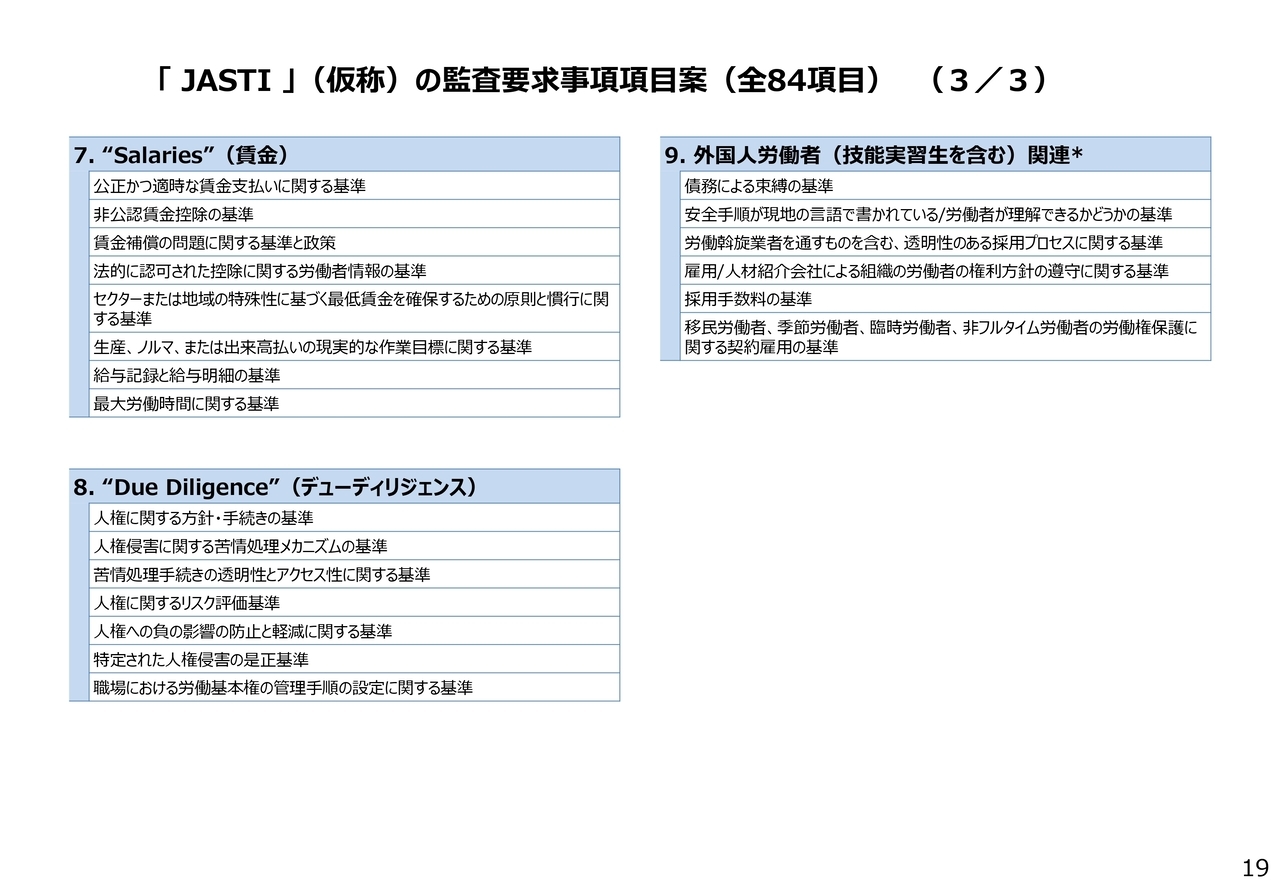

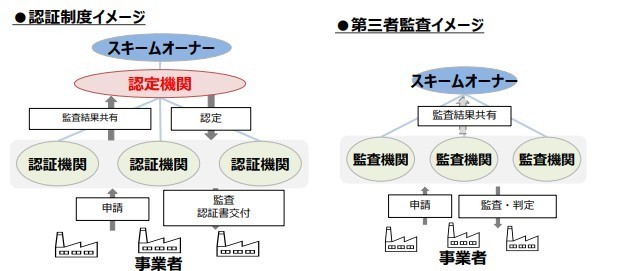

経産省が定める監査項目(84項目~)を満たす第三者監査・認証を、「事業所ごとに」受けることが必要とされています。

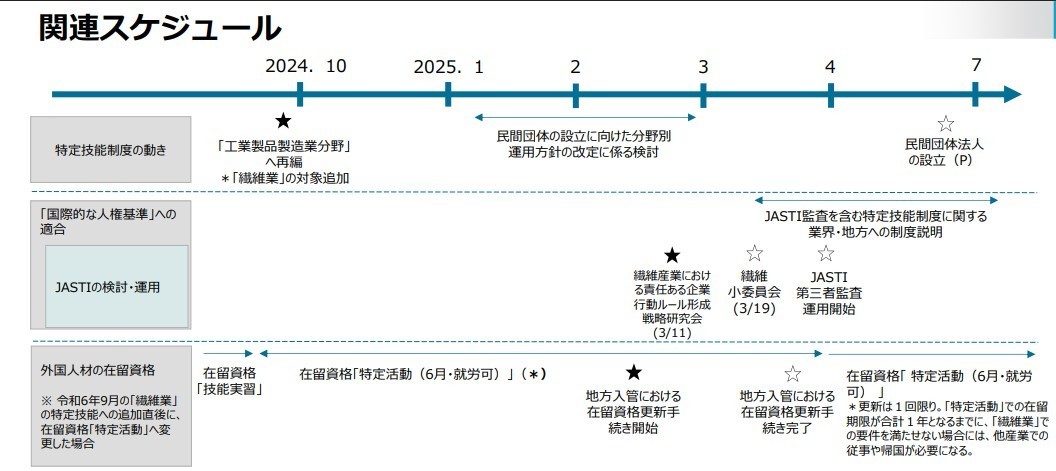

この監査項目を「JASTI」と呼び、2025年4月からは経産省主体の監査「JASTI」も始まる見込みです。

(他の民間が行う認証に比べて目的が限定されているため、コスト・情報量の面で取得しやすいと考えられます)

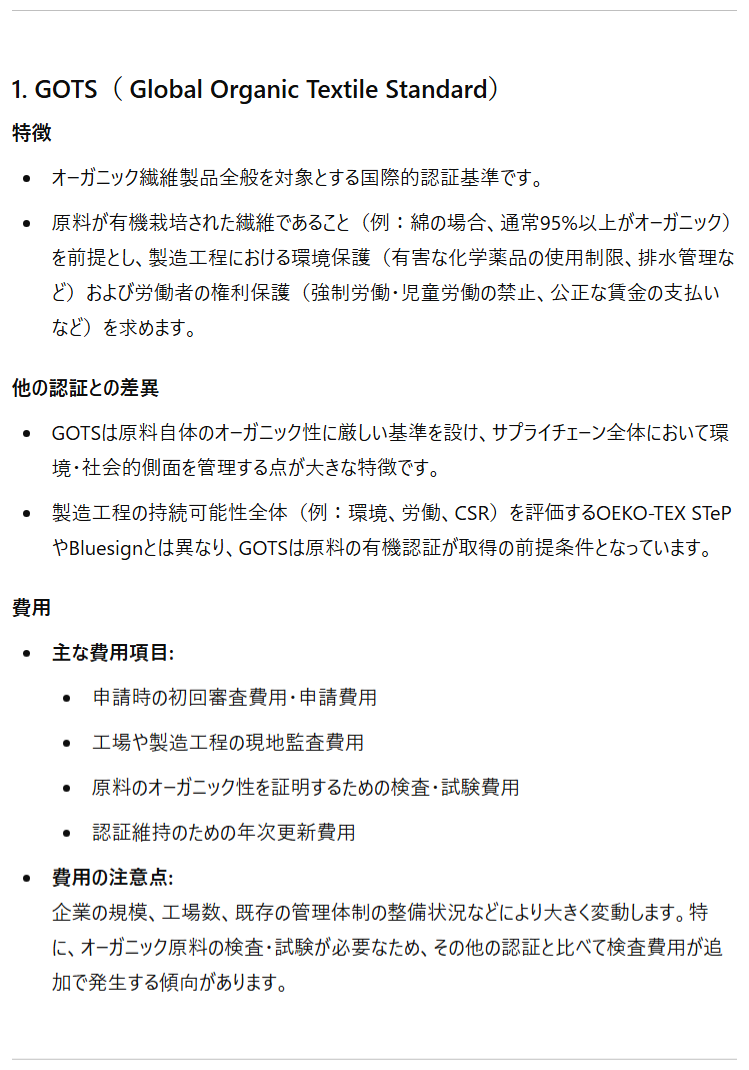

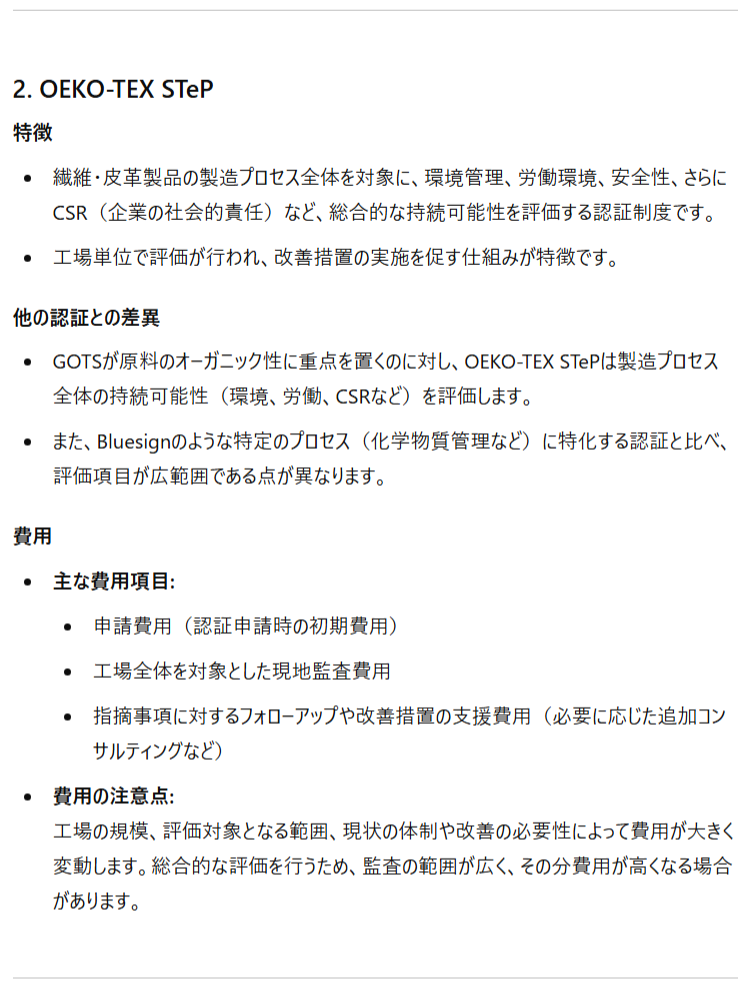

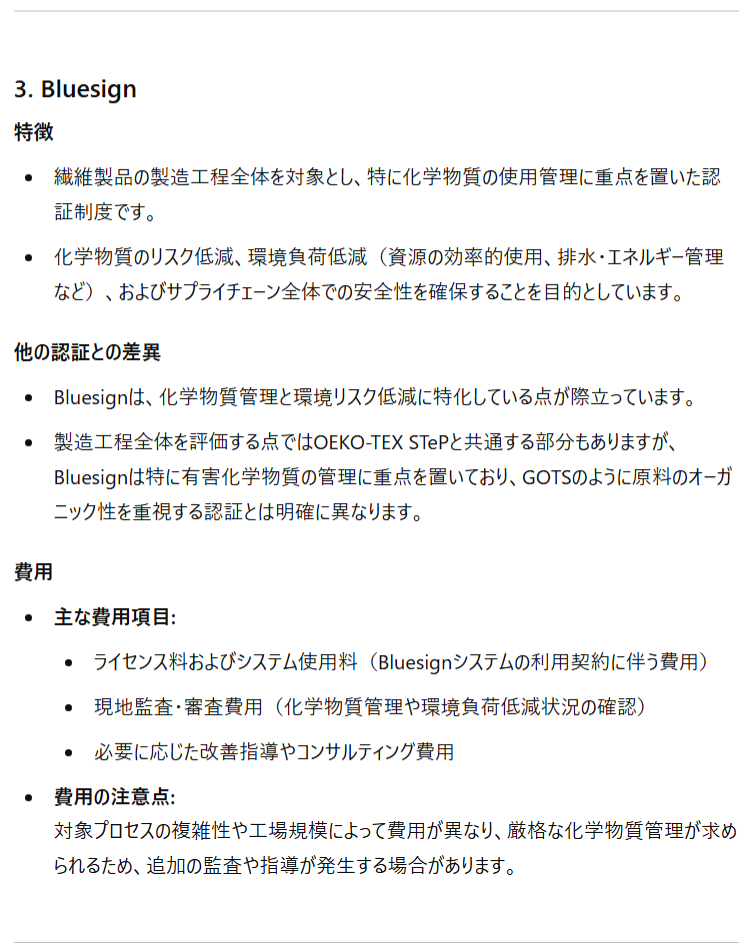

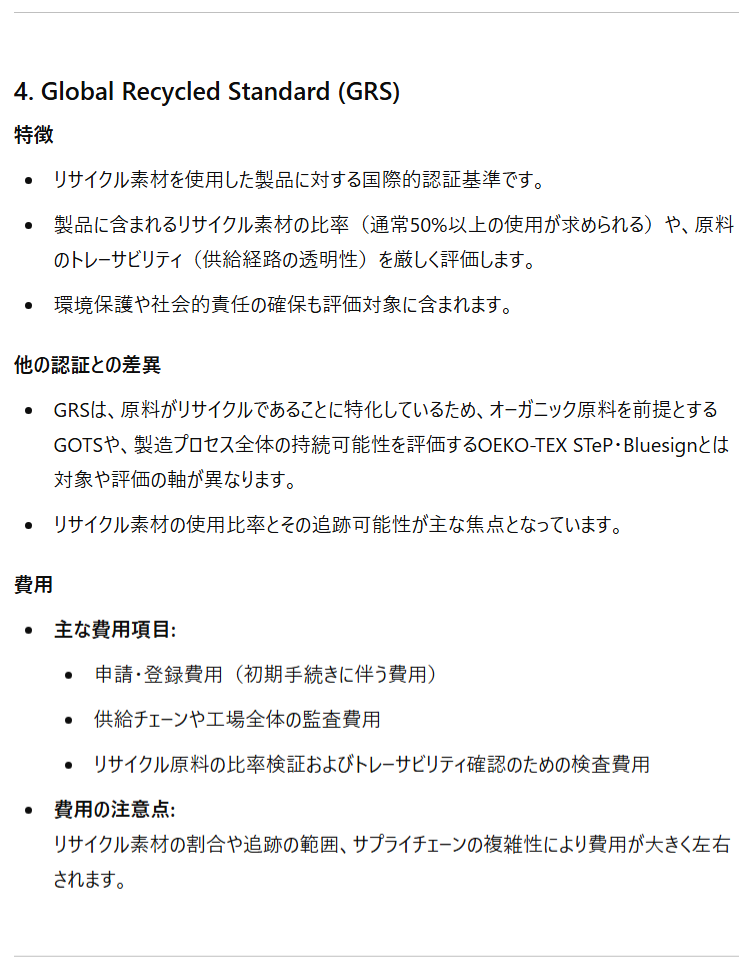

現時点では、監査項目「JASTI」を満たす第三者監査機関・認証として5つが指定されています。

したがって、当面の間は、この5つから1つを選んで監査・認証を取得することになります。

いずれを選ぶかについては、

それぞれが(JASTIとは関係ない部分の)監査・認証内容に特徴を有しているため、それに伴って変動する会社との相性や費用面が大きな要因になります。

ただ、各認証・監査制度の取得費用については、企業の規模、工場数、製品ライン、立地条件、既存の環境・社会管理体制の整備状況など、多くの要因により大きく変動するために固定的な数字を示すことが困難とされており、各認証機関は料金体系や見積もりの算出方法すら公開していない場合も多くなっています。したがって、具体的な費用は各認証機関や認定機関に直接問い合わせる必要があります。

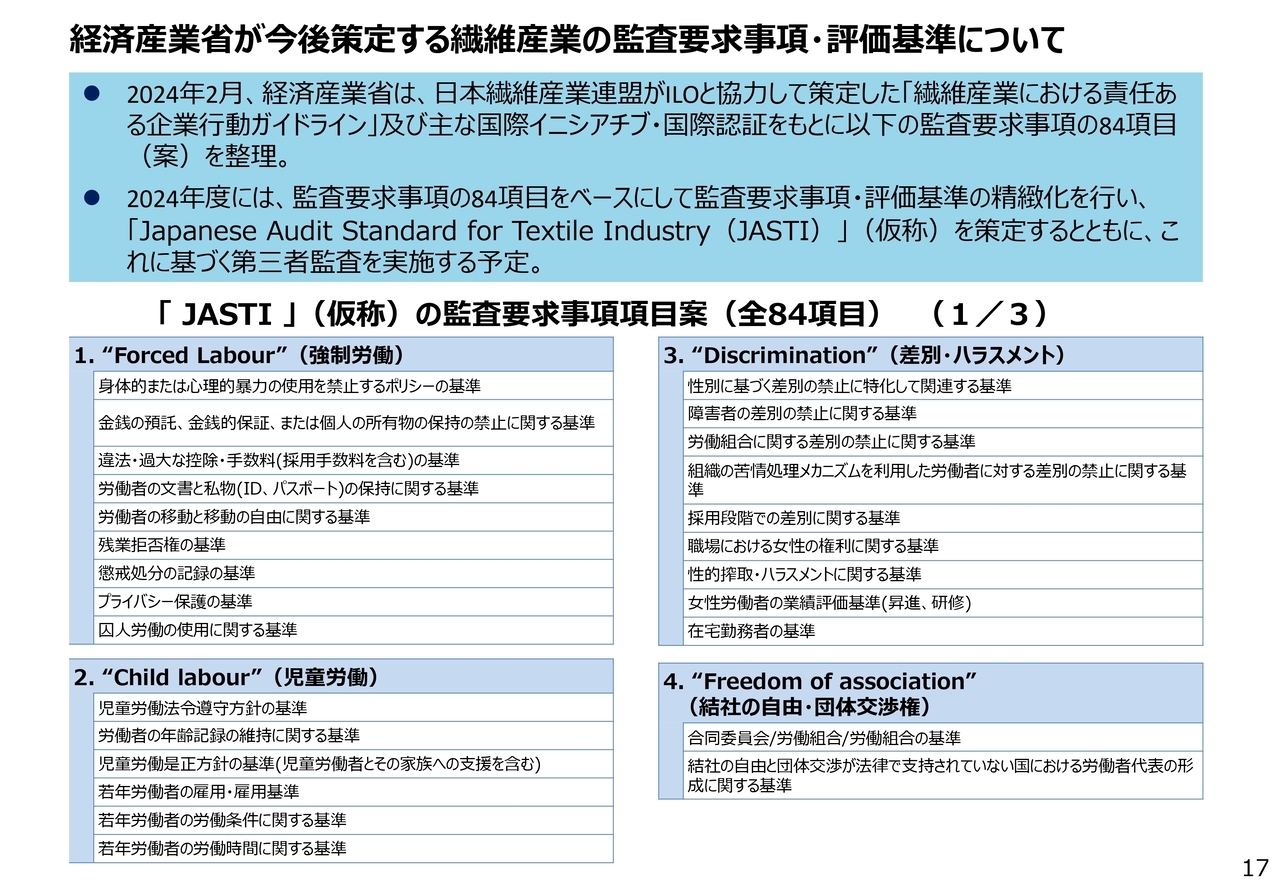

なお、JASTIの監査項目が日本繊維産業連盟策定の「繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン」(https://x.gd/sxVcx)に付属の「チェックリスト」(https://x.gd/KJlWy)を参考にしているとみられるため、今後を見据えた対策の参考になり得ます。

特定技能受け入れ監査基準「JASTI」

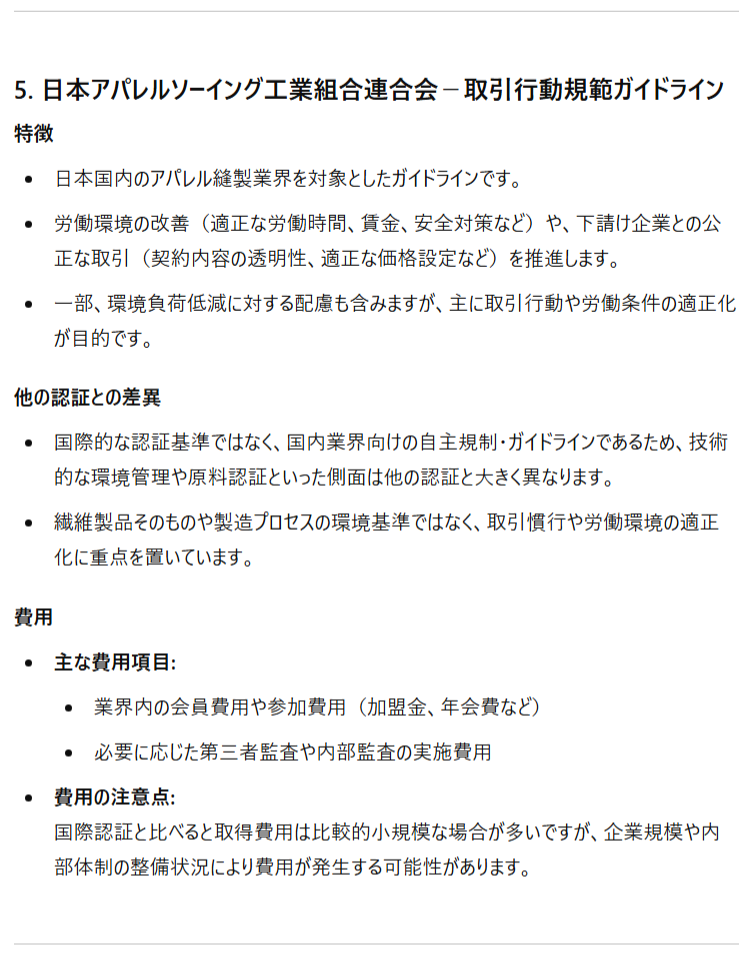

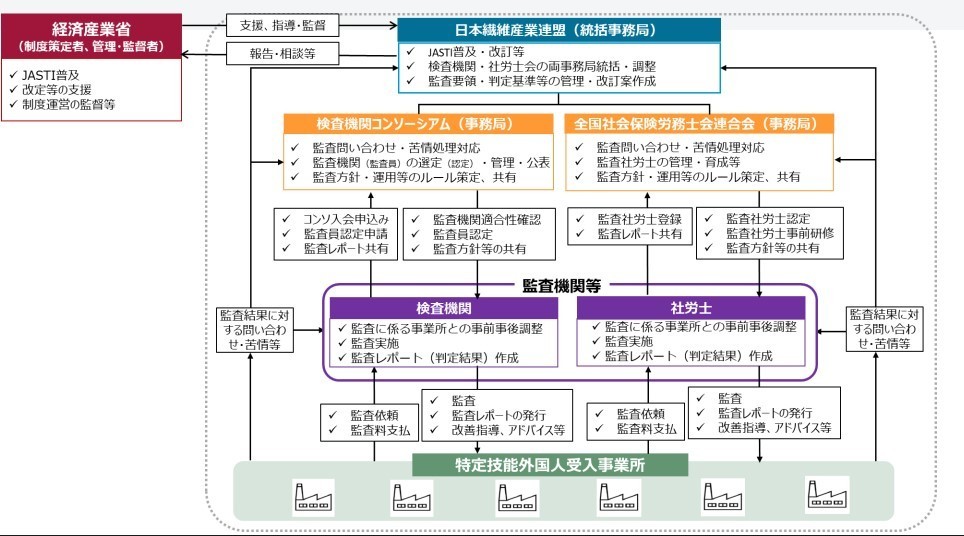

経済産業省は繊維産業の監査要求事項・評価基準「JASTI」を策定し、2025年4月から運用を開始する。四つの追加要件の中の「国際的な人権基準への適合」の「基準」の一つとする。特定技能外国人受け入れ事業所がJASTIに基づく第三者監査を受けることで、日本の繊維産業における人権に対す る意識・取組の底上げを図る。

- 日本繊維産業連盟に統括事務局を設置し、その下で、検査機関コンソーシアム、全国社会保険労務士会連合会が それぞれ事務局として、安定的かつ効率的に運用できる環境を整備する。

- 監査員(検査機関所属の監査人、社労士等)による現地監査を経て作成されるJASTI監査レポートの結果をもっ て行う第三者監査制度を採用。

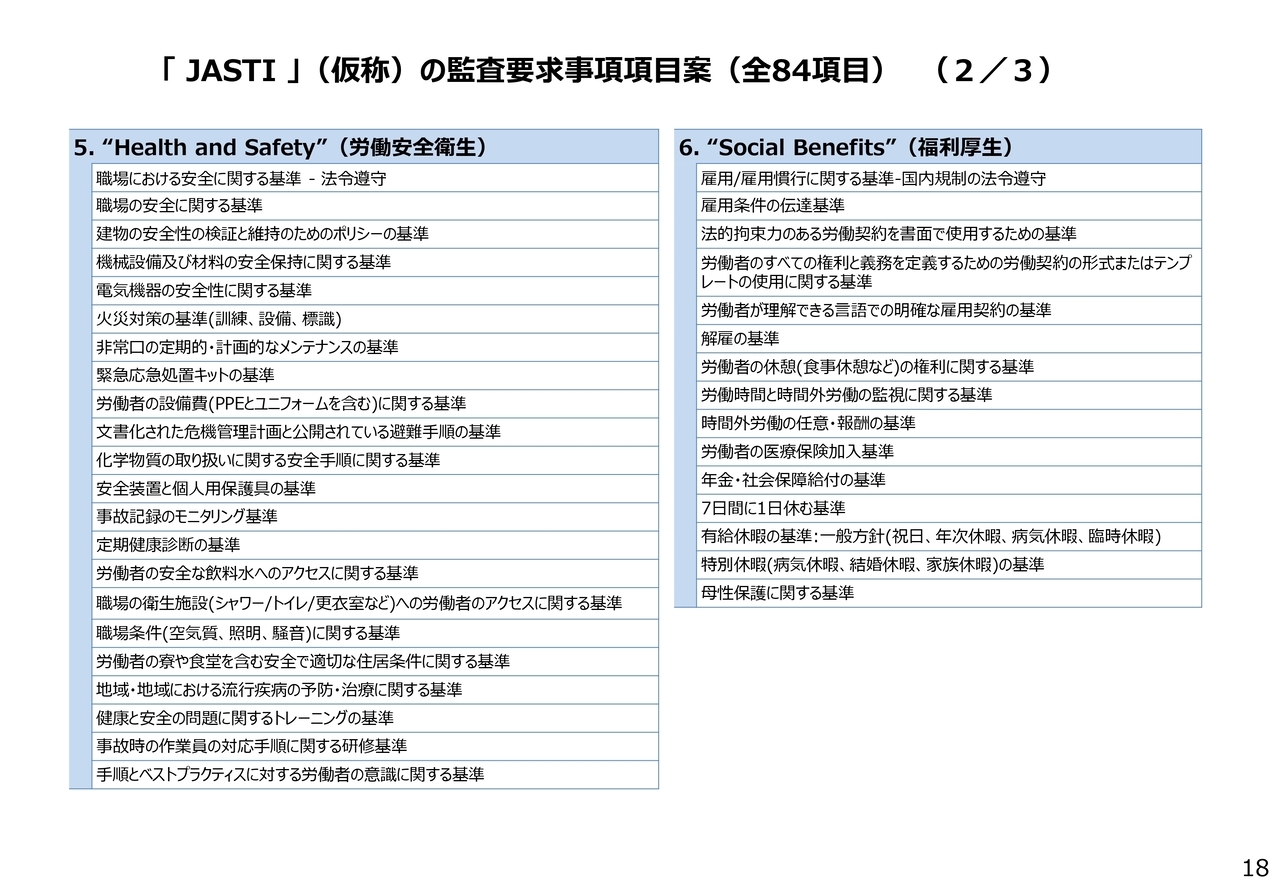

- 項目は「強制労働」「児童労働」「差別・ハラスメント」「結社の自由・団体交渉権」「労働安全衛生」「雇用及び福利厚生」「賃金」「デューディリジェンス」「外国人労働者」の全84項目。これまで監査などの経験がない中小事業者が対象に多いことを想定し、国際認証と最低限接続できる項目に絞ったものである。当面はGOTS(オーガニックテキスタイル世界基準)のような「認証」ではなく、「監査」とする。(認証に比べて時間と手間、コストがかからないため)

判定基準は公表し、監査要求事項ごとに重要度を設定する。事業者は監査結果に応じて「A判定」「B判定」「判定なし」の判定を受ける。判定なしは監査基準をクリアしたとみなされない。監査結果を特定技能の追加要件に活用する場合、A判定の事業者には2年後、B判定には1年後の更新を求める。(優れた事業者を優遇)

また、事業者が取り組みやすくし、その後の継続的な取り組みも促すため、初回監査と2回目以降の監査で異なる判定基準を設定する。

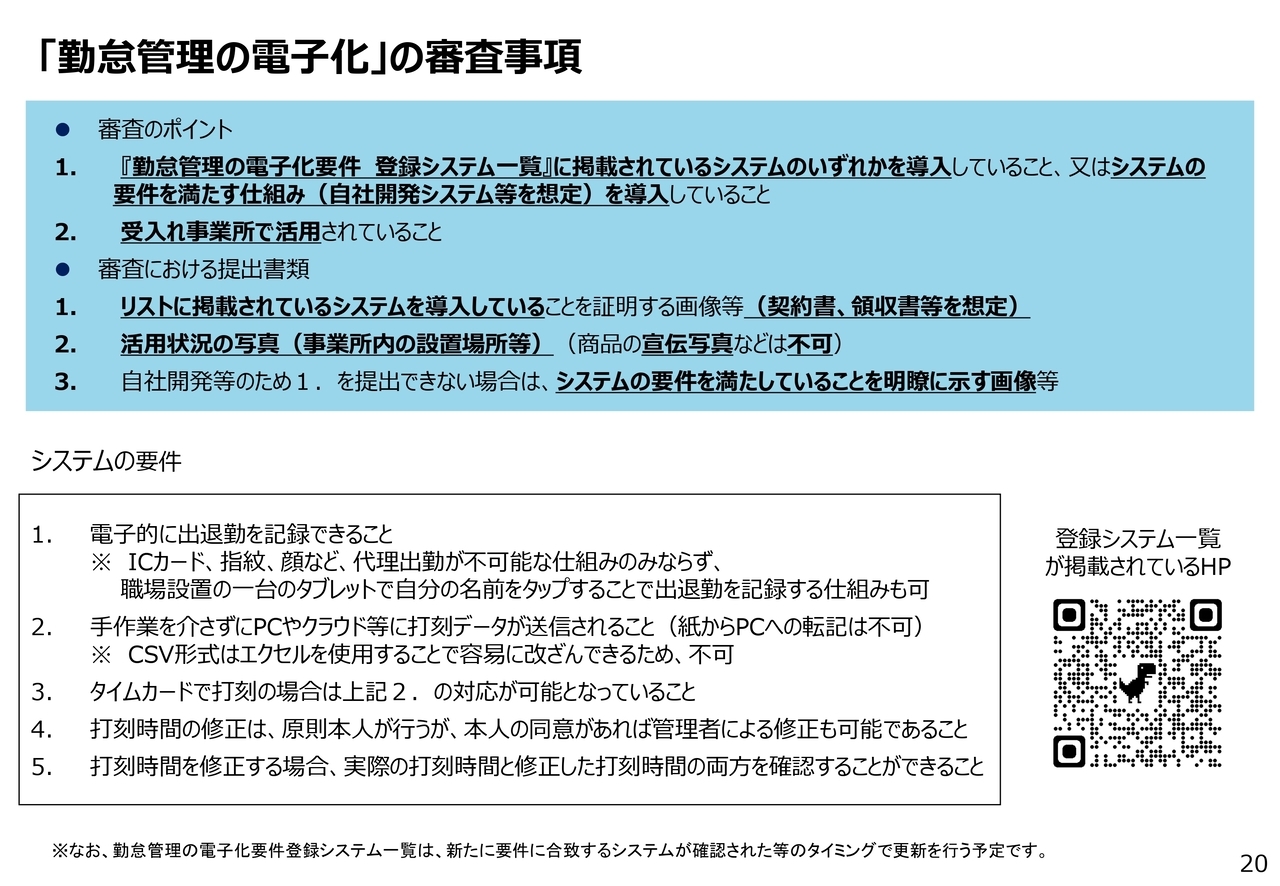

経産省が認めたシステムの利用が原則として必要になります。

1.の監査・認証と並んで、企業にとってコストになる要件です。

もっとも、IT導入補助金の申請が可能であり、デジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」のサービスの対象にもなるため、

導入を図る良い機会ともいえるかもしれません。

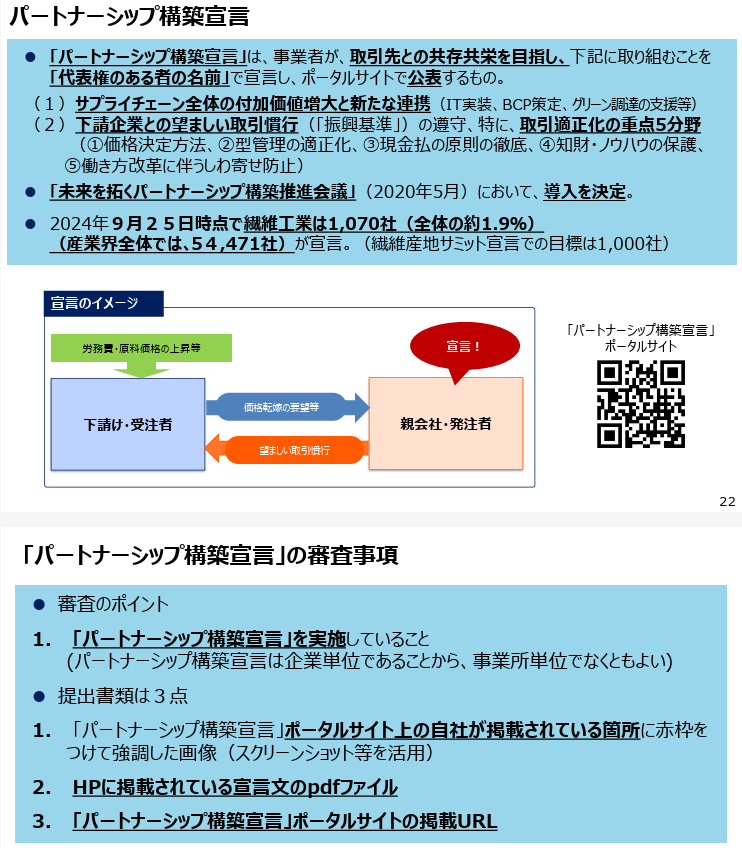

代表者の名前で宣言を行う書面をひな型に沿って作成し、それをポータルサイトに提出して公表される必要があります。

→詳しい手続はこちら

事業所毎の要件充足を求められていた1.の監査・認証と異なり、パートナーシップ構築宣言は企業単位で行うものになります。

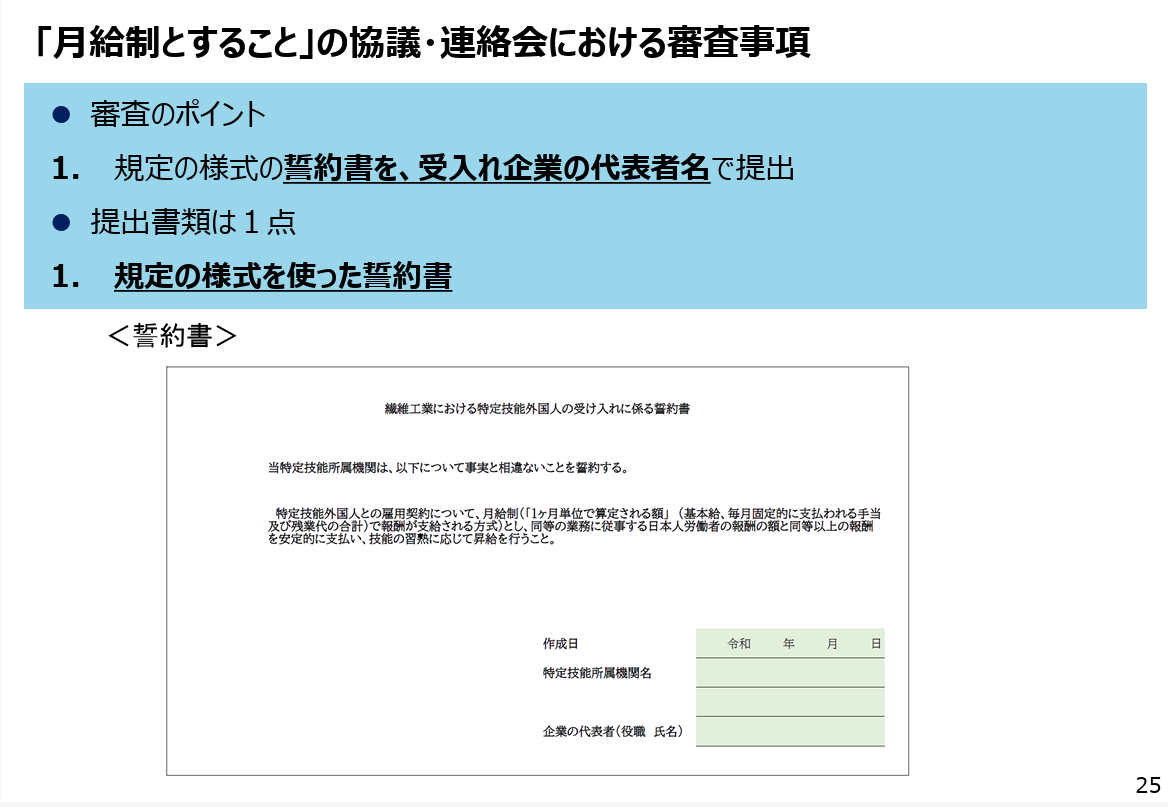

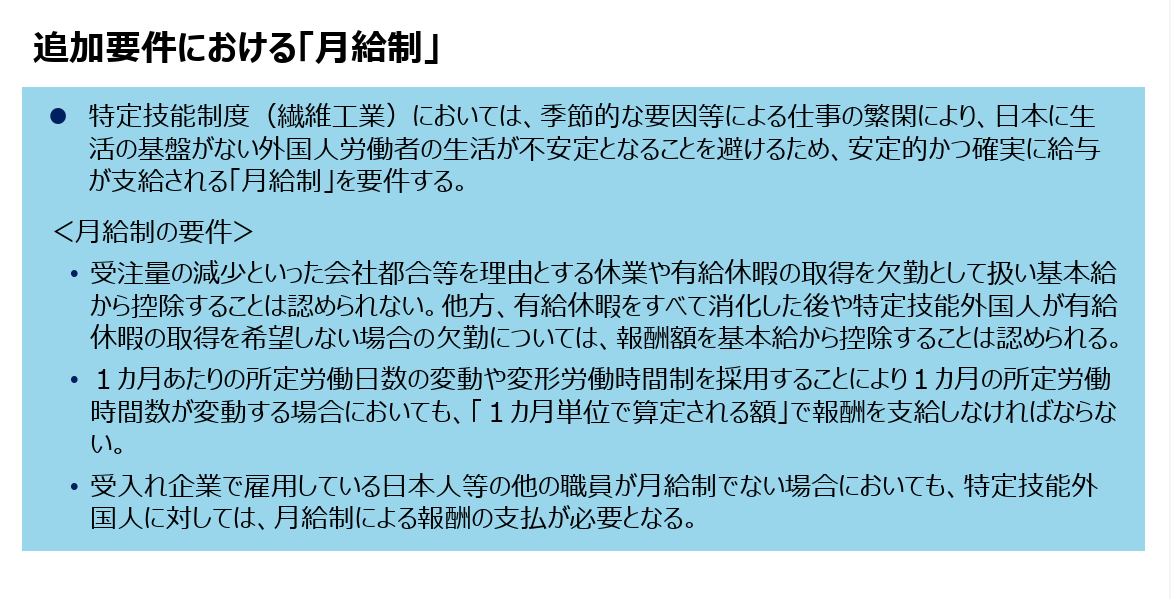

特定技能外国人の収入の安定を図るため、特定技能外国人については、給与を月給制にすることが必要になりました。

一口に月給制と言っても、単に月毎の給与を定めれば足りるというものではなく、以下の要件を満たすものであることが必要です。

特定技能「工業製品製造業」分野

.1 総論

.2 特定技能「工業製品製造業」分野の産業分類

.3 特定技能「工業製品製造業」分野の業務区分

.4 特定技能「工業製品製造業」分野の協議会加入手続き

.5 特定技能「工業製品製造業」分野の繊維業における特定技能受入れの上乗せ要件

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

芸術家×起業家

お 一般社団法人芸商橋

BusinessArtBridge

サイト内検索

サイドメニュー

- Between Japan and Nepal

- Tokutei Ginou

- QandA

- Shop info

- English