品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

-目次-

我々日本人にとって、結婚といえば「日本の役所への届出」で成立するもの、ということが当然のように感じられます。しかし、他の国では「宗教上の儀式への参加」を要するとしたり、「役所への口頭の通知」で足りるとしたりする場合もあるなど、「結婚が成立し夫婦になった」と各国の法で扱われるための条件は、実は国によって大きく異なるものなのです。

また、現在の日本の法では同性カップルの結婚が認められていませんが、海外では同性婚が認められている場合もあります。

このように、「結婚」を認める手続きや要件が各国様々であることから、どこかの国で勝手な手続き・要件に基づいて結婚が認められたからといって、自国の手続きや要件を満たしていないその人たちを結婚したなどと扱いたくないと考える国がある、という事態が生じています。日本でいえば、同性婚が認められている国でその国民と同性婚をした日本人について、日本でも法律上独身ではなく結婚をした者として扱うべきか?という問題があります(理論については後述しますが、日本法が同性婚を認めていない以上、日本人を含む同性婚は成立し得ないとの考えが比較的有力のようです ※参考:https://jsil.jp/archives/expert/2020-1)。

これらのことを踏まえると、「自分たちがどの国の法律が定める手続きで結婚するのか」や、「A国の手続・要件による結婚を、B国も結婚と認めてくれるのか」、を意識することは、実は非常に重要なことといえるのです。

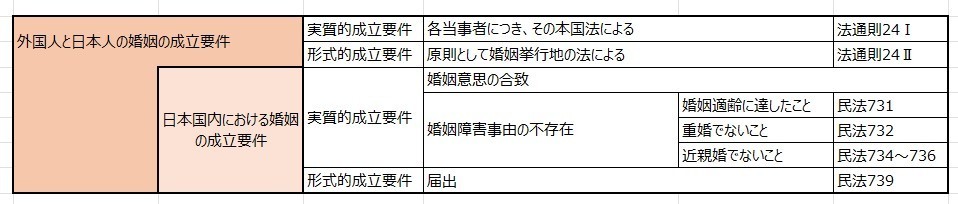

法律の世界では、結婚は「方式」と「成立」の要件をそれぞれ満たしたときに、「効果」が発生するというシステムになっています。「方式」要件とは、外部に対して行う必要のある手続きをいい、国によって、届出や宗教的儀式への参加、口頭の通知などがあります。「成立」要件とは、結婚するためには〇歳以上でなければならないといったような、結婚をするために必要な能力などの要件をいいます。

そして、これらの「方式」と「成立」の両要件を満たして初めて、法定相続の便宜などの「効果」が生じるのです。

上述のとおり、「方式」と「成立」の要件は各国がそれぞれ異なって定めていることから、自分たちが結婚していると認めてもらいたい国(多くは双方の母国ですね)があるとき、その国がどのような「方式」と「成立」要件を求めているのか、その国は外国法の「方式」と「成立」要件を満たしてさえいれば常にその国でも婚姻の効力の発生を認めているのか、ということを勉強しなければなりません。

このページでは、日本に結婚を認めさせることを目的として、日本が婚姻の「方式」「成立」要件を何と定義しているのか、外国法上の方式と成立要件さえ満たしていれば「方式」「成立」要件を満たしたとして日本でも婚姻の効力の発生を認めているのか否かについて説明をします(例えば中国に認めさせたい場合には以下の筋道で中国法を学べば答えが分かります。)

日本はどの国の法に照らして「方式」の要件を満たしたと判断しているのか

:法の適用に関する通則法24条

2項 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。

3項 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。 ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、

当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

日本の法律はどのような方式を定めているのか

:民法739条

1項 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2項 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、

又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

以下では、結婚しようとする人がどの国の法律で定められた方式に従っていれば「方式」の要件を満たしたものと判断されるのか、日本人とX国人が結婚しようとする場合を想定して事例を検討してみます。

パターンA:日本を婚姻挙行地として、

日本の民法が定める方式=日本の役所への創設的届出を行う

| → 婚姻挙行地である日本の法が定める方式に則っていることから、 |

|

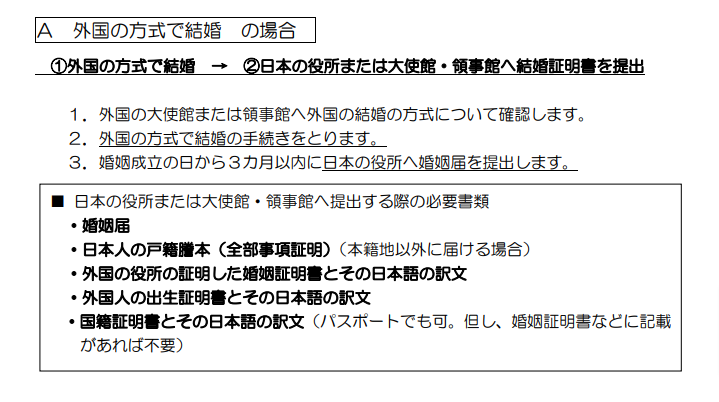

パターンB:X国を婚姻挙行地として、

X国法が定める方式=宗教上の儀式への参加を行う届出を行う

| → 婚姻挙行地であるX国の法が定める方式に則っていることから、 → ただし、日本は常に日本人を監視しているわけではないため、海外の方式での婚姻を把握する |

|

パターンC:第三国にあたるY国を婚姻挙行地として、

Y国法が定める方式=Y国の役所への口頭の通知を行う

| → 婚姻挙行地であるY国の法が定める方式に則っていることから、 → ただし、日本は常に日本人を監視しているわけではないため、海外の方式での婚姻を把握する |

|

パターンD:第三国にあたるY国を婚姻挙行地として、

X国法が定める方式=宗教上の儀式への参加を行う

| → 婚姻挙行地であるY国の方式ではないものの、 → ただし、日本は常に日本人を監視しているわけではないため、海外の方式での婚姻を把握する |

|

パターンE:日本を婚姻挙行地として、

X国法が定める方式=宗教上の儀式への参加を行う

| → 婚姻をする当事者の一方が日本人で、婚姻挙行地を日本とする場合には、 |

|

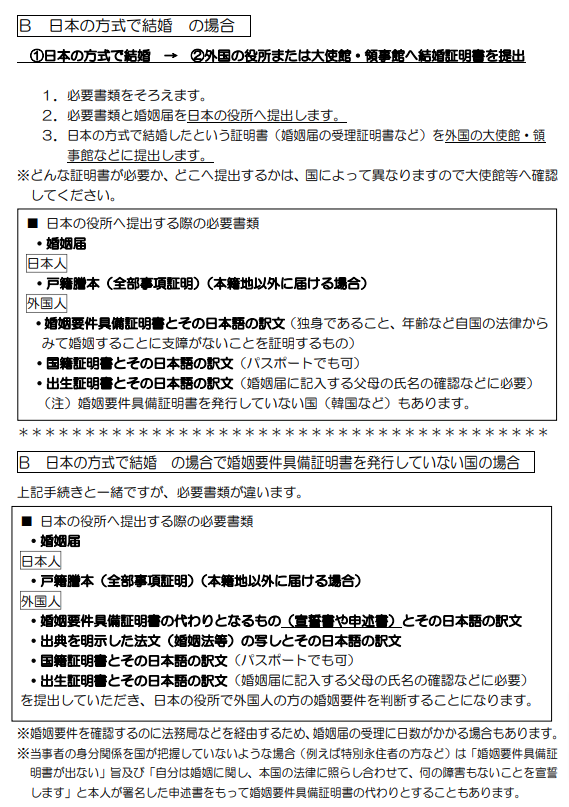

☆日本の役所への創設的届出と報告的届出の方法

※ここからお読みになっている方は、少し上のパターン分類を見て、

自分たちがどの届出をしなければならないパターンなのかだけ先にご確認ください。

上述のとおり、創設的届出は日本法により婚姻を成立させるための方式であるのに対し、報告的届出は日本人が外国法の方式により婚姻が成立した旨を日本に事後報告し戸籍に反映するための手続きに過ぎません。したがって、後者は外国が発行する婚姻証明書の提出が最も重要であるのに対し、前者では外国人がその母国の法律で婚姻可能であることを証明する書類など、具体的な細かい書類が重要視されます。

1〈創設的届出の方法〉 A 在日大使館で交付を受ける書類 B Aの日本語訳 : 訳文の末尾に訳者の署名、押印が必要 C Aの婚姻要件具備証明書で国籍、氏名及び生年月日等が確認できない場合は、以下のものを添付 D その他 |

|

| 2〈報告的届出の方法〉 A 婚姻証明書の原本(コピー不可。3ヶ月以内のもの) B Aの日本語訳 : 訳文の末尾に訳者の署名、押印が必要 C Aの婚姻証明書で国籍、氏名及び生年月日等が確認できない場合は、以下のものを添付 D その他 |

| 出典:川崎市HP https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/250/0000012342.html |

出典:牛久市HP https://www.city.ushiku.lg.jp/data/doc/1478486542_doc_32_0.pdf

出典:牛久市HP https://www.city.ushiku.lg.jp/data/doc/1478486542_doc_32_0.pdf

上記の適切な国の方式に従ったことで「方式」の要件を満たしたとしても、

「成立」の要件をも満たさなければ、日本において婚姻の効力は発生しません。

この点、国によっては(例:中国)外国法で成立の要件を満たしてさえいれば自国でも「成立」の要件を満たしたものと扱う国もあります(例:中国で結婚できない年齢の子であっても、婚姻挙行地の法で結婚できるなら「成立」の要件を満たしたとして婚姻の効力発生を認める)。

他方、日本では通則法24条1項が、各当事者につきその本国法による、としているため、日本人は日本法、中国人は中国法、アメリカ人は米国法に照らして自分が婚姻可能な人間なのかを確認し、その要件を満たさなければならないとしています。したがって、日本人が6歳で結婚するというのは、日本においては結婚として認められず、その効力は発生しえないのです。

日本はどの国の法に照らして「成立」の要件を満たしたと判断しているのか

:法の適用に関する通則法24条

1項 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。

なお、婚姻の成立要件の中には、個別的に検討するのではなく、当事者双方が満たしていなければならない要件も一部あります(双方的要件)。例えば、社会政策上の理由に基づく婚姻禁止(重婚の禁止[民法第732条参照]、近親婚の禁止[第734条]など)や人種・宗教上の婚姻障害などがそれにあたります。

例えば、当事者の一方の本国法が重婚を禁止している場合は、相手方の本国法上、重婚が許されていても、重婚は認められません。従って、A国人男性とB国人女性の婚姻のケースにおいて、A国法によれば重婚も許されるが、B国法は禁止している場合、両人の婚姻は有効に成立しないのです(出典: https://eu-info.jp/IPR/mar.html)

また、例えば障がい者は結婚してはいけないという国の人と障がいを持つ日本人とが結婚したいと考えたとき、それが双方的要件にあたるとして、そのような理不尽な要件に従って結婚できないとすべきなのかという問題を乗り越えるための理論(公序)も存在します。

このように、いずれの要件が双方的要件にあたるかの判断や、他国の理不尽な要件に従わなければならないのかなどについては、専門的な知識が必要不可欠です。お早めに法律家へご相談いただくのをおすすめいたします。

日本を婚姻挙行地して日本の方式により婚姻を行う、すなわち、日本の役所に創設的届出を行うのが最も情報を集めやすく簡単と考えられます。もっとも、この場合には外国人の方の婚姻要件具備証明書が必要となるため、外国人の方が母国の法律で結婚できることを確認し、早めに証明書の取得手続きをはじめた方がよいでしょう。

そして、「成立」の要件については、外国人の方は婚姻要件具備証明書を取得できれば要件を満たしたものと考えられるため、日本人の方が日本法上結婚できるかの確認を改めて行いましょう。加えて、双方的要件(重婚や再婚禁止期間)については双方の法律で認められるかのチェックが必要となります。母国の法律に詳しくない方々が結婚される場合には、それぞれの母国の法律に詳しい法律の専門家を頼るのが確実です。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

芸術家×起業家

お 一般社団法人芸商橋

BusinessArtBridge

サイト内検索

サイドメニュー

- Between Japan and Nepal

- Tokutei Ginou

- QandA

- Shop info

- English