在留資格「育成就労」

育成就労

-1 総論

-2 育成就労計画の認定制度

-3 転籍(育成就労実施者の変更)

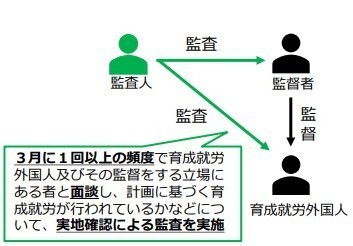

-4 監理支援機関

-5 監理支援機関の外部監査人

-6 育成就労法 条文

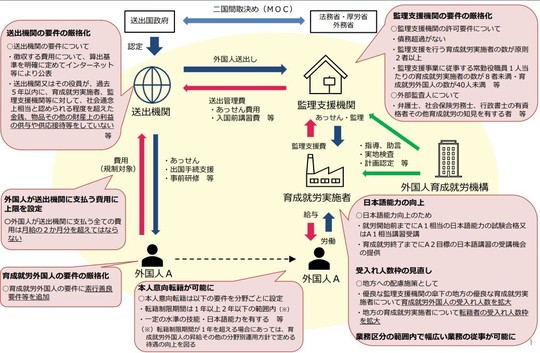

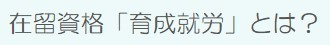

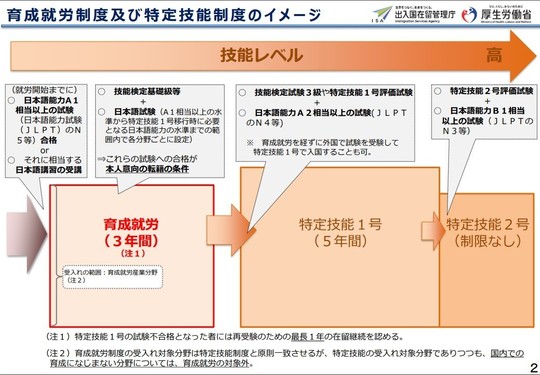

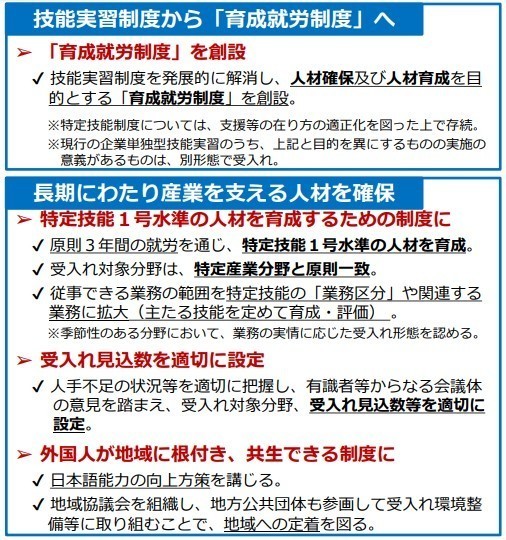

育成就労とは、育成就労産業分野における人材育成と人材確保を目的とする制度です。我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号 水準の技能を有する人材を育成し、長期的に日本の産業を支える人材を確保します。

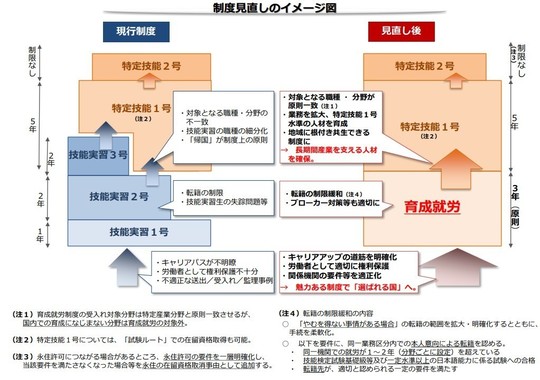

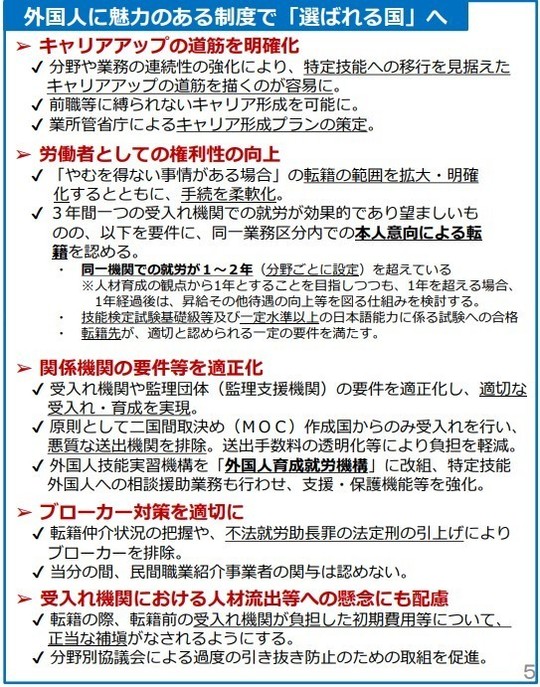

近年、我が国の人手不足が深刻化している一方で、国際的な人材獲得競争も激化しています。また、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。人手不足への対応の一つとして外国人の受入れも欠かせない状況にある中、外国人にとって魅力ある制度を構築することで、我が国が外国人から「選ばれる国」となり、我が国の産業を支える人材を適切に確保することが重要です。

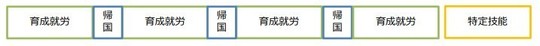

そこで、今回の法改正は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指すものです。

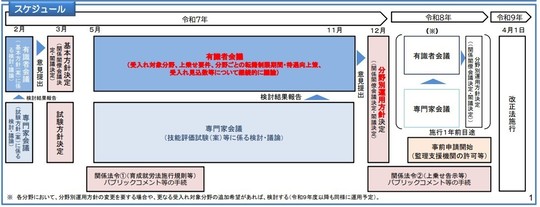

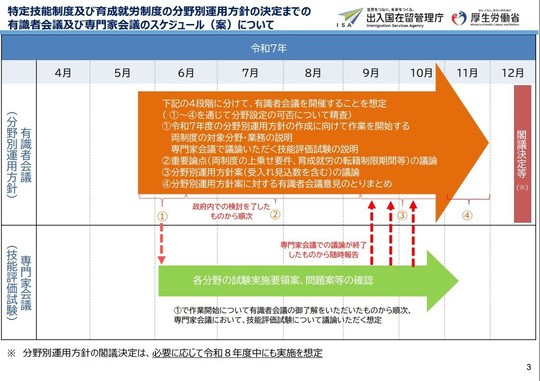

育成就労制度は「育成就労法」(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律)に基づいて行われます。政府は基本方針及び分野別運用方針を定めるものとし、分野別運用方針に おいて、各分野の受入れ見込数を設定するものとされています。

⇨ 技能・日本語の到達水準(育成就労の目標等)

|

| 育成就労 より一般的な要件はコチラ | 特定技能1号 | 特定技能2号 | |

|---|---|---|---|---|

| 技能水準 ※1 | 終了時点で特定技能1号水準に達することが必要 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能(特定技能1号評価試験、技能検定3級等を想定) | 熟練した技能(特定技能2号評価試験、技能検定1級等を想定) | |

| 日本語能力水準 ※1 | 就労開始前:A1相当(相当 講習でも可) 終 了 時 点:A2相当 | A2相当※3 | B1相当※4 | |

| 期間 | 3年 (試験に不合格だった場合、 最長1年延長) | 通算で5年を上限 一部例外を規定 ※2 | 在留期間の更新回数に上限はない | |

| 家族帯同 | 基本的に不可 | 基本的に不可 *例外的な家族帯同はコチラ | 可能 | |

| 支援の有無 | 監理支援機関 | 登録支援機関 | 登録支援機関の支援は不要 支援計画や支援委託契約書の作成は不要 | |

※1 技能・日本語の到達水準は試験により確認する。試験は分野別運用方針において定める(分野の実情に応じて上乗せ可能)。

※2 妊娠・出産等に係る期間は、通算期間に含めない。また、特定技能2号評価試験等に不合格になった場合、一定の要件の下で最長1年の在留継続を認める。

※3 現行では、技能実習2号を良好に修了した者が特定技能1号に移行する場合には試験免除の取扱いをしているため、この取扱いを施行と同時に廃止した場合、特定技能1号に円滑に移行することができない技能実習生がいることが危惧されるため、技能実習2号を良好に修了した者については、施行後も一定期間は特定技能1号への移行を引き続き認めることも検討されている。

※4 新制度では、特定技能2号の在留資格を得るために、B1相当の日本語の試験に合格することを求めることとしているが、この取扱いを施行と同時に開始した場合、特定技能2号に円滑に移行することができない外国人がいることが危惧される。そのため、施行後一定期間が経過してから合格を求めることも検討されている。

⇨ 特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針の 概 要

| 1 | 18歳以上であること。 |

|---|---|

| 2 | 健康状態が良好であること。 |

| 3 | 素行が善良であること(監理型の場合は送出機関が確認) |

| 4 | 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府等が発行した旅券を所持していること |

| 5 | 特定技能外国人であった経験がある者にあっては、特定技能外国人として従事していた業務の内容に照らして、育成就労を行わせることが相当と認められる者であること。 |

| 6 | (単独型の場合)育成就労実施者の外国にある事業所において1年以上業務に従事している常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。 |

| 7 | (監理型の場合)本国の公的機関から推薦を受けた者であること。 |

| 8 | (監理型の場合)取引上密接な関係を有する外国の公私の機関(※)の外国にある事業所の職員である場合にあっては、当該外国にある事業所において業務に従事していた期間が1年以上であること。 ※ 受入れ機関と引き続き1年以上の国際取引の実績がある機関又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績がある機関 |

前職要件・復職要件は廃止

| 1 | 育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること。 |

|---|---|

| 2 | 育成就労外国人であることを理由として、報酬の決定等の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。 |

| 3 | 育成就労外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。 |

| 4 | 育成就労実施者が次のいずれの措置も講じていること(監理型の場合、監理支援機関が講じてもよい)。

|

| 5 | 転籍制限期間が1年を超える場合にあっては、育成就労外国人の昇給その他の分野別運用方針で定める待遇の向上を図ることとしてい ること。 |

| 送り出し機関が60万円の請求をした場合 | 受け入れ企業が負担した額 | 労働者が負担する額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 特定技能 | 0円 | 60万円 | |

| 育成就労 | 40万円 | 仮に労働者が60万円払った場合、企業が超過分20万円を負担 | |

| 特定技能 | 10万円 | 50万円 | |

| 育成就労 | 40万円 | 仮に労働者が50万円払った場合、企業が超過分10万円を追加負担 | |

| 特定技能・育成就労 | 20万円 | 40万円 | |

| 特定技能・育成就労 | 40万円 | 20万円 | |

| 特定技能・育成就労 | 60万円 | 0円 |

日本も批准する民間職業仲介事業所条約は「労働者から手数料または経費を徴収してはならない」と規定していますが、アジアの大半の国は同条約に参加していません。そのため送り出し機関が実習生から手数料などとして数十万円を徴収するのが一般的で、技能実習では平均52万円を負担していました。2023年の賃金構造基本統計によると、実習生の月給は平均21万7千円で、2カ月分は43万4千円になります。今まで通り52万円を負担するとすれば、差額である8万7千円が企業負担になります。

現行の特定技能制度では、技能実習2号良好修了者であれば、技能実習から特定技能1号への移行に際して、技能に係る試験及び日本語能力に係る試験の合格を免除するものとしています。

育成就労制度では、

① 技能に係る試験(技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)

及び

② 日本語能力に係る試験(日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等))

の合格を特定技能1号への移行の要件とします。

なお、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となった場合には、最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認めることができます。

また、特定技能への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに加え、現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間を超えている場合に限り、育成就労から特定技能1号への移行を認める方針です。

|

| 1年経過時 | 本人意向による転籍 | 育成終了時 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 育成就労 特定技能1号 業務区分 | 特定技能2号 業務区分 | 労働者派遣等育成就労産業分野 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 技能水準 | 日本語能力要件 | 制限期間 | 日本語能力要件 | 技能水準 | 日本語能力要件 | 技能水準 | 日本語能力要件 | 技能水準 | 日本語能力要件 | ||||||

| 1 | 介護 | 育成就労評価試験(初級) | A2.2相当以上及び日本語学習プラン(B1相当以上の場合は不要) | 2年 | A2.2相当以上 | 育成就労評価試験 (専門級) | A2.2相当以上及び 介護日本語評価試 験 | 特定技能1号評価 試験等 | A2.2相当以上及び介 護日本語評価試験 | × ( 参照 在留資格「介護」) | × | 身体介護等 | × | × | |

| 2 | ビルクリーニング | 育成就労評価試験(初級) | A1相当以上 | 1年 | A2.1相当以上 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | 特定技能2号評価 試験又は技能検定 (1級) | B1相当以上 | 建築物内部の清掃 | 建設内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務 | × | |

| 3 | (追加予定) リネンサプライ | 育成就労評価試験(初級) | A1相当以上 | 1年 | A2.1相当以上 | 育成就労評価試験 (専門級) | A2.2相当以上 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | × | × | リネンサプライ | × | × | |

| 4 | 工業製品製造業 | 育成就労評価試験 (初級)又は技能検定 (基礎級) | A1相当以上 | 2年 | A2.1相当以上 | 育成就労評価試験 (専門級)、技能検定 (3級)又は 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | 特定技能2号評価試験及びビジネス キャリア検定3級 (生産管理プラン ニング又は生産管 理オペレーショ ン)又は技能検定 (1級) | B1相当以上 | 機械金属加工 / 電気電子機器組立て / 金属表面処理 / 紙器・段ボール箱製造 / コンクリート製品製造 / RPF製造 / 陶磁器製品製造 / 印刷・製本 / 紡織製品製造 / 縫製 (区分追加予定) 電線・ケーブル製造 / プレハブ製造 / 家具製造 / 定形耐火物製造 / 不定形耐火物製造 / 生コンクリート製造 / ゴム製品製造 / かばん製造 | 機械金属加工 / 電気電子機器組立て / 金属表面処理 | × | |

| 5 | 建設 | 育成就労評価試験 (初級)又は技能検定 (基礎級) | A1相当以上 | 2年 | A2.1相当以上 | 育成就労評価試験 (専門級)又は技能検定 (3級) | A2.2相当以上 | 特定技能1号評価 試験又は技能検定 (3級) | A2.2相当以上 | 特定技能2号評価 試験又は技能検定 (1級) | B1相当以上 | 土木 / 建築 / ライフライン・設備 | 土木 / 建築 / ライフライン・設備 | × | |

| 6 | 造船・舶用工業分野 | 育成就労評価試験 (初級)又は技能検定 (基礎級) | A1相当以上 | 2年 | A2.1相当以上 | 育成就労評価試験 (専門級)又は技能検定 (3級) | A2.2相当以上 | 特定技能1号評価 試験又は技能検定 (3級) | A2.2相当以上 | 特定技能2号評価試験又は技能検定 (1級) | B1相当以上 | 造船 / 舶用機械 / 舶用電気電子機器 | 造船 / 舶用機械 / 舶用電気電子機器 | × | |

| 7 | 自動車整備分野 | 育成就労評価試験 (初級) | A1相当以上 | 2年 | A2.1相当以上 | 育成就労評価試験 (専門級) | A2.2相当以上 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | 特定技能2号評価試験 | B1相当以上 | 自動車整備 (区分追加予定) 車体整備 | 自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務の一般的な業務に従事し、他の要員への指導を行う業務 | × | |

| 8 | 育成就労なし | × | × | × | × | × | × | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | 特定技能2号評価試験又は航空従事者技能証明書 | B1相当以上 | 空港グランドハンドリング / 航空機整備 | 空港グランドハンドリング / 航空機整備 | × | |

| 9 | 宿泊分野 | 育成就労評価試験 (初級) | A1相当以上 | 1年 | A2.1相当以上 | 特定技能1号評価試験 | A2.2相当以上 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | 特定技能2号評価試験 | B1相当以上 | 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務 | 複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務 | × | |

| 10 | 育成就労なし | × | × | × | × | × | × | 特定技能1号評価 試験及び

| A2.2相当以上 ※バス・タクシー運 転者はA2.2相当以上 (日本語サポーター 同乗又は離島半島の 場合) | × | × | 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般 / 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般 / 事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般 | × | × | |

| 11 | 鉄道 | 育成就労評価試験 (初級) | A1相当以上 ※運輸係員はA2.2相 当以上 | 1年 | A1相当以上 ※運輸係員はA2.2相 当以上 | 特定技能1号評価 試験又は育成就労 評価試験(専門 級) | A2.2相当 ※運輸係員はB1相 当 | 特定技能1号評価 試験又は技能検定 (3級) | A2.2相当以上 ※運輸係員はB1相当 以上 | × | × | 軌道整備 / 電気設備整備 / 車両整備 / 車輌製造 / 運輸係員 (区分追加予定) 駅・車両清掃 | × | × | |

| 12 | (追加予定) 物流倉庫 | 育成就労評価試験 (初級) | A1相当以上 | 1年 | A2.1相当以上 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | × | × | 物流倉庫 | × | × | |

| 13 | 農業 | 育成就労評価試験 (初級) | A1相当以上 | 1年 | A2.1相当以上 | 育成就労評価試験 (専門級 | A2.2相当 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | 特定技能2号評価 試験 | B1相当以上 | 耕種農業全般 / 畜産農業全般 | 耕種農業全般及び当該業務に関する管理業務 / 畜産農業全般及び当該業務に関する管理業務 | 〇 | |

| 14 | 漁業 | 育成就労評価試験 (初級) | A1相当以上 | 1年 | A2.1相当以上 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | 特定技能2号評価 試験 | B1相当以上 | 漁業 / 養殖業 | 漁業、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理 / 養殖業、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理 | 〇 | |

| 15 | 飲食料品製造業 | 育成就労評価試験 (初級)又は技能検定 (基礎級) | A1相当以上 | 2年 | A2.1相当以上 | 育成就労評価試験 (専門級)、技能検定 (3級)又は 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | 特定技能2号評価 試験 | B1相当以上 | 飲食料品製造 / 水産加工 | 飲食料品製造全般及び当該業務に関する管理業務 | × | |

| 16 | 外食業 | 育成就労評価試験 (初級) | A1相当以上 | 2年 | A2.1相当以上 | 育成就労評価試験 (専門級)又は特定技能1号評価試験 | A2.2相当 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | 特定技能2号評価 試験 | B1相当以上 | 外食業全般 | 外食業全般及び店舗経営 | × | |

| 17 | 林業 | 技能検定(基礎 級) | A1相当以上 | 1年 | A2.1相当以上 | 技能検定 (3級) | A2.2相当 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当以上 | × | × | 林業(育林、素材生産等) | × | × | |

| 18 | 木材産業 | 育成就労評価試験 (初級) | A1相当以上 | 1年 | A2.1相当以上 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当 | × | A2.2相当以上 | × | × | 製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 | × | × | |

| 19 | (追加予定) 資源循環 | 育成就労評価試験 (初級) | A1相当以上 | 2年 | A2.1相当以上 | 特定技能1号評価 試験 | A2.2相当 | × | A2.2相当以上 | × | × | 廃棄物処分業(中間処理) | × | × | |

技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。(職業能力開発促進法50条1項)

- 職業訓練を受け終わった者が、国家検定である「技能検定」を受けるのが一般的なルートです。

職業訓練を修了していない者も技能検定を受けることができますが、職業訓練を修了している者には技能検定の科目の一部が免除になる特典が用意されています。 - 検定職種には、機械加工、パン製造、ウェブデザイン、ファイナンシャル・プランニングなどがあり、等級には、特級、1級、2級、3級などがあります。

(則60条1項、則61条1項、則別表11の3の3)

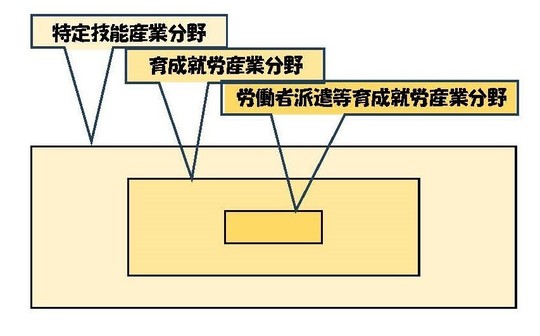

4-1. 分野の説明

特定産業分野のうち、外国人にその分野に属する技能を就労を通じて修得させることが相当であるものとして主務省令で定める分野を育成就労産業分野とします。すなわち、育成就労制度の受入れ対象分野は特定産業分野と原則一致させますが、 国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外となります。

育成就労制度と特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するための制度である点では共通していますが、特定技能制度で受け入れられる外国人が、一定の専門性や技能を有し「即戦力となる人材」を想定しているのに対し、育成就労制度で受け入れられる外国人は、入国時点ではそのような専門性や技能は求められないという点で異なります。

また、育成就労制度は原則3年、特定技能1号は原則5年を上限とする在留が可能であり、特定技能2号については在留可能な期間の上限はありません。

加えて、育成就労制度では、育成就労計画の認定制度や監理支援機関の許可制度など適正な育成就労の実施に係る仕組みや、外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額とならないようにするための仕組みの導入など育成就労外国人の保護に係る仕組みが設けられています。

一方で、特定技能制度には、特定技能所属機関に支援義務が課されています

(入管法別表第1の2の表の育成就労の項の下欄、育成就労法2条2号)

労働者派遣等育成就労産業分野については以下を参照

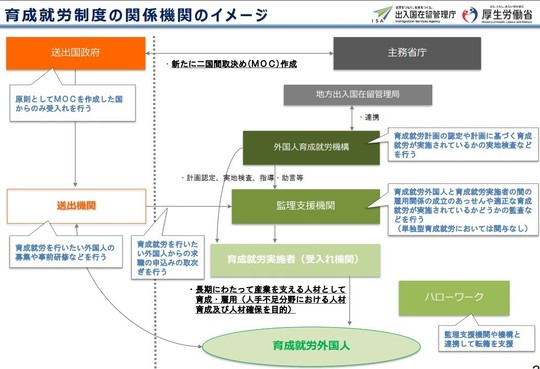

関係機関

| ① 育成就労責任者 自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他の育成就労に関与する職員を監督することができ る立場にあり、かつ、過去3年以内に養成講習を 修了した常勤の職員 | |

| ⇓ 監督 | ⇓ 監督 |

| ② 育成就労指導員 育成就労の指導を担当する。 育成就労を行わせる事業所に所属する常勤の職員であって、従事させる業務において要する技能について5年以上 の経験を有し、過去3年以内に養成講習を修了した者 | ③ 生活相談員 育成就労外国人の生活の相談・助言を担当する。 育成就労を行わせる事業所に所属する常勤の職員であって、過去3年以内に養成講習を修了した者 |

| 過去1年以内に、育成就労実施者又は監理支援機関の責めに帰すべき事由により育成就労外国人の行方不明者を発生させていないこと。 |

| 過去1年以内に、育成就労外国人に従事させる業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと(定年その他これに準 ずる理由により退職した者、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者、自発的に離職した者等を除く)。 |

| 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること。 |

| 送出機関等から、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けることなどを行っていないこと。 |

| 育成就労外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすることとしていること。 |

| 育成就労外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講じていること。 |

| 育成就労外国人に対する指導体制その他の育成就労を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。 |

| 育成就労外国人と雇用契約を締結するに当たり、労働条件等の待遇の説明を直接又はオンラインで行っていること など |

- 受け入れは人手不足の企業に限られます。

- 過去1年間に解雇や雇い止めなど「非自発的離職」のあった企業は育成就労で外国人を雇用できません

(従業員を辞めさせ、代わりに低賃金の外国人労働者を雇うといった事態を防ぐため) - 受入れ機関ごとの受入れ人数枠が設定されます。

- 特定技能制度との連続性を持たせる観点から、特定技能制度と同じく、受入れ対象分野別の協議会への加入等の要件を新たに設ける予定です。

- 一時帰国や再入国の旅費は受け入れ側の負担とします

なお、季節性のある農業、漁業に限り、業務のない期間は一時帰国を可能とし、帰国期間を除いて通算3年を就労期間とします

単独型育成就労 監理支援機関による監理支援を受けない

外国の支店や子会社の社員等を受け入れる場合で、原則3年間の就労を通じた人材育成という育成就労制度の趣旨に沿うものについては、受入れ機関(育成就労実施者)が監理支援機関による監理支援を受けない「単独型育成就労」の形態での受入れが可能です。

⓪育成就労実施者の外国 にある事業所の職員である外国人が、

①育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得するため、

②「育成就労」の在留資格をもって、

③ 育成就労実施者により受け入れられて必要な講習を受けること及び

④育成就労実施者との雇用契約に基づいて

⑤育成就労実施者の本邦にある事業所において

⑥当該育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事すること

外国の支店や子会社の社員等を、研修等のために比較的短期間受け入れているようなものについては、一定の要件の下、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」により受け入れることを想定しています。

なお、技能実習制度では外国の取引先企業の社員等についても企業単独型の形態で受け入れることを可能としていましたが、育成就労制度においては、「単独型育成就労」の形態での受入れは認めず、「監理型育成就労」の形態で受け入れることとなります。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

労働者派遣等監理型育成就労

季節性のある農業、漁業分野においては、派遣形態により複数の育成就労実施者のもとで業務に従事することも可能とします。

(通常の育成就労計画 の認定基準に加え、追加で派遣形態特有の基準を定めます。)

派遣元と派遣先が共同で育成就労計画を作成し、その認定を受けることで、派遣の形態での育成就労を実施することができます。

なお、育成就労計画の認定を受ける際は、①あらかじめ②派遣先ごとに②派遣時期を定めて育成就労計画を作成する必要があります。

優良な受入れ機関

・育成就労制度における優良な受入れ機関の基準案について ⇨ 大きな方向性

・技能実習制度における優良な受入れ機関の基準のうち、「技能等の修得等に係る実績」だけでな く、「外国人の待遇」や「相談・支援体制」をより評価することを検討中。

・育成就労制度における優良な受入れ機関の基準案について ⇨ 個々の評価項目

・現行の技能実習制度における優良な受入れ機関の基準をベースとしつつ、新たに以下を追加等する方向 で検討中。

・ 技能の修得の実績に加えて日本語能力の修得の実績を追加する。具体的には、過去3事業年度の育成 就労修了時のA2相当の日本語試験の合格率 ・ 相談支援体制について、優良な監理支援機関の監理支援を受けていること など

「密接関係法人育成就労」(法第8条の2第4項)

複数の法人が共同で育成就労を行う場合(法8条1項かっこ書き)

複数の法人とは

・親会社会社法第2条第4号とその子会社同法第4条第3号

・同一の親会社をもつ複数の法人(参照 技能実習規則第3条第1号)

・その相互間に密接な関係を有する複数の法人として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの(参照 技能実習規則第3条第2号)

・ 共同で育成就労を「行わせようとする」とは、当該複数の法人が一体となって育成就労を行わせることであり、当該複数の法人がいずれも育成就労外国人に修得等させようとする技能等に係る業務を行っていることが必要となります。したがって、例えば2つの法人が共同で育成就労を行うとする場合、どちらか一方のみで育成実習を実施するといった計画は認められ ず、他方の法人においても少なくとも、育成就労の予定時間全体の12分の1以上、育成就労を実施する等、共同での育成就労の実体があることが求められます。

・ また、育成就労を行う法人は、育成就労外国人に対し、雇用関係に基づき指揮命令し、当 該法人の業務に従事させることで技能等の修得等をさせるものですから、複数の法人が 共同で育成就労を行う場合にあっても、当該複数の法人と対象となる育成就労との間 には雇用関係が締結されていることが前提となります。

ただし、この雇用関係については、 一般的な雇用契約のみならず、在籍出向による契約も含まれます

・その相互間に密接な関係を有する複数の法人(参照 技能実習規則第3条第2号)については、事業上、安定的な関係 が構築されていることや、育成就労を共同で取り組む関係であることなどを確認して総 合的に判断することになります。

具体例

・ 日本の自動車メーカーX社が、資本関係のない複数のディーラー(Y社Z社)との間で自動車 の販売委託契約(販売後の点検、整備を含む。)を締結しているところ、X社がY社Z社と共同で、A国から自動車整備の技能等に係る技能実習生を受け入れて、自動車の基本構造をX社の製造工場で教えるとともに、Y社Z社の下で自動車販売後の点検、整備に関する技能等を修得させようとする事例。

X社 は、自動車の点検、整備を行う体制を有していないところ、国内ディーラーに自動車 の点検、整備に従事する技能実習を行わせることで社内に自ら技能実習のための 指導者を新たに確保する必要がなく技能実習を行うことが可能になり、また、技能 実習によってA国内での自動車の整備、点検の技術が向上することによって自動車 販売において顧客の確保につながり、他方、Y社Z社にとってはX社との取引 強化となることから、X社と国内ディーラーにとって事業上のメリットがあるもの。

参照 技能技能実習制度 運用要領 36~37ページ

| 育成就労実施者の常勤の職員の総数 | ① 育成就労外国人の基本人数枠 | (基本人数枠の2倍) | ③ 育成就労実施者(優良・地方)監理支援機関(優良) (基本人数枠の3倍) |

|---|---|---|---|

| 301人以上 | 育成就労実施者の常勤職員総数の20分の3(15%) | 育成就労実施者の常勤職員総数の10分の3(30%) | 育成就労実施者の常勤職員総数の20分の9(45%) |

| 201人~300人 | 45人 | 90人 | 135人 |

| 101人~200人 | 30人 | 60人 | 90人 |

| 51人~100人 | 18人 | 36人 | 54人 |

| 41人~50人 | 15人 | 30人 | 45人 |

| 31人~40人 | 12人 | 24人 | 36人 |

| 9人~30人 | 9人 | 18人 | 27人 |

| 8人 | 24人 | ||

| 7人 | 21人 | ||

| 6人 | 19人 | ||

| 5人 | 15人 | 16人 | |

| 4人 | 12人 | 13人 | |

| 3人 | 10人 | 11人 | |

| 2人 | 6人 | 7人 | 8人 |

| 1人 | 3人 | 4人 | 5人 |

育成就労実施者における優良基準適合者の基準

(ア)技能及び日本語能力の修得に係る実績

(イ)育成就労を行わせる体制

(ウ)育成就労外国人の待遇

(エ)出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者 の発生その他の問題の発生状況

(オ)育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況

(カ)育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況

監理支援機関における優良基準適合者の基準

(ア)監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況

(イ)監理支援に係る監理型育成就労における技能及び日本語能力の修得に係る実績

(ウ)出入国又は労働に関する法令への違反、監理型育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

(エ)監理型育成就労外国人からの相談に応じることその他の監理型育成就 労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況

(オ)監理型育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組状況

| 企業 | 通常の者 (基本人数枠) | 優良基準適合者 (基本人数枠の2倍) | 育成就労実施者(優良・地方) (基本人数枠の3倍) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業 | ① 基本人数枠 | ② 優良基準適合者の基本人数枠 | ③ 地方かつ優良基準適合者の基本人数枠 | |||

| 上記以外の企業 | 常勤職員総数の20分の3(15%) 育成就労実施者の常勤の職員の総数が 20名以上である必要がある。 | 常勤職員総数の10分の3(30%) 育成就労実施者の常勤の職員の総数が 10名以上である必要がある。 | なし | |||

優良基準適合者の基準

(ア)技能及び日本語能力の修得に係る実績

(イ)育成就労を行わせる体制

(ウ)育成就労外国人の待遇

(エ)出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者 の発生その他の問題の発生状況

(オ)育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対 する保護及び支援の体制並びに実施状況

(カ)育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況

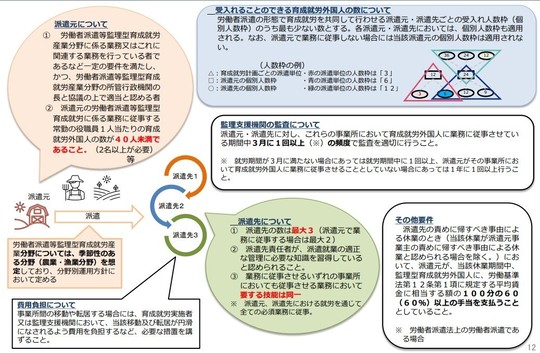

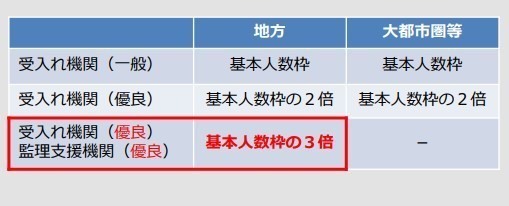

育成就労実施者(受入れ機関)の常勤職員数に応じて採用上限が決まります。育成就労実施者が優良とみなされれば基準の2倍の受け入れを可能とし、さらに地方企業で監理支援機関も優良であれば受け入れ枠を都市部の企業の3倍を設定します。

育成就労計画は当初から3年分を計画し認定を受ける必要があるため、技能実習2号と同じ扱いとなります。すなわち、技能実習制度の基本人数枠の2倍が育成就労制度における基本人数枠となります。

転籍者の受け入れは試験合格率、育成体制や法令順守などの基準を満たす企業に限定し、在籍する育成就労外国人の3分の1までとします。都市部の企業が地方から迎え入れる場合はさらに制限し、6分の1までとします。

| 大都市圏等 | 地方「指定区域」 | |

| 下記8都府県の うち、過疎地域を除く地域 | 左記8都府県の過疎地域 | |

| 埼玉県 | 秩父市、ときがわ町、皆野町、 長瀞町、小鹿野町、東秩父村及び神川町 | 大都市圏以外の40道県 |

| 千葉県 | 旭市、勝浦市、鴨川市、南房総市、 匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町及び鋸南町 | |

| 東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、八丈町及び青ケ島村 | |

| 神奈川県 | 真鶴町 | |

| 愛知県 | 新城市、設楽町、東栄町及び豊根村 | |

| 京都府 | 福知山市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、木津川市、笠置町、和束町、南山城村、京丹波町、 伊根町及び与謝野町 | |

| 大阪府 | 豊能町、能勢町、岬町及び千早赤阪村 | |

| 兵庫県 | 洲本市、豊岡市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、 たつの市、多可町、市川町、神河町、佐用町、香美町及び新温泉町 | |

8-2 監理支援機関 詳細についてはコチラ

現在の技能実習の監理団体に代わる本邦の営利を目的としない法人です。

以下のような要件を新たに設ける方針です。

・外部監査人の設置を許可要件とします。外部監査人は、弁護士、行政書士、社労士等が就任する予定です。

・監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとします。

・受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付けます。

現在の監理団体も新たに許可を受けないと監理支援機関になることはできない。

なお外国人本人の意向による転籍が可能となりますが、転籍を希望する申出があった際、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担うことになります。

8-3 外国人育成就労機構 現在の外国人技能実習機構に代わるもの

育成就労外 国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務を行います。

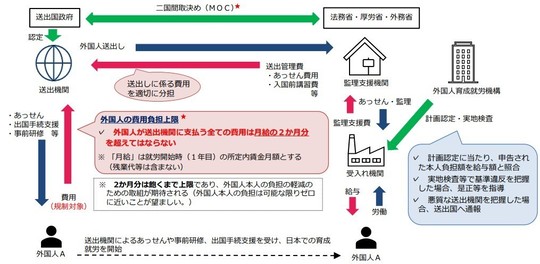

1 . 送出機関に支払う費用

育成就労外国人が送出機関に支払った費用の額は外国人が日本で受け取る 月給の2ヶ月分(育成就労計画に記載された報酬の月額 に2を乗じて得た額)を超えてはならない。

※ 「月給」は就労開始時(1年目)の所定内賃金月額とする (残業代等は含まない)

| 送出国政府から育成就労の申込みを適切に監理支援機関に取り次ぐことができるものとして送出国政府から推薦を受けている |

| 制度の趣旨を理解して育成就労の対象となろうとする外国人のみを適切に選定し、監理支援機関に取り次ぐこととしていること。 |

| 取次ぎに係る外国人について素行が善良であることを確認していること。 |

| 育成就労外国人等及び監理支援機関から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めてインターネットその他の適切な方法を利用して公表するとともに、当該費用について育成就労外国人等及び監理支援機関に対して明示し、十分に理解させること としていること。 |

| 送出機関又はその役員が、過去5年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。

|

https://www.moj.go.jp/isa/content/001423904.pdf

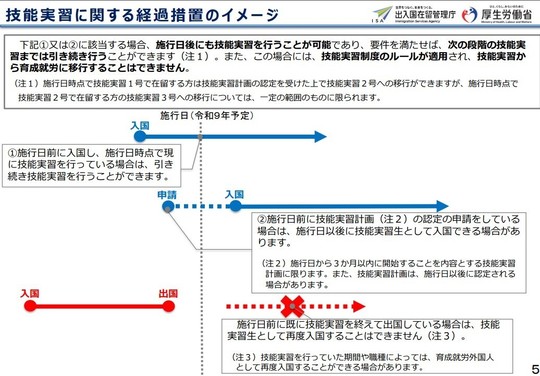

○ 施行後も技能実習を行う1号技能実習生と2号技能実習生の数は、育成就労外国人の受入れ人数枠の計算の際は、 育成就労外国人の数として計算する。

〇 施行日(令和9年4月1日)時点で技能実習を行っている1号技能実習生は、施行後も2号技能実習に移行することが可能。

〇 施行日(令和9年4月1日)時点で技能実習を行っている2号技能実習生のうち、2号技能実習を1年以上行っている者は、 施行後も3号技能実習に移行することが可能。

10. 技能実習制度からの改正点

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

芸術家×起業家

お 一般社団法人芸商橋

BusinessArtBridge

サイト内検索

サイドメニュー

- Between Japan and Nepal

- Tokutei Ginou

- QandA

- Shop info

- English