在留カードとマイナンバーカードが1枚に!

新発行「特定在留カード」について解説

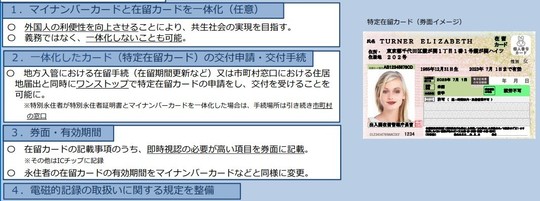

従来の「在留カード(及び特別永住者証明書)」と「マイナンバーカード」を一体化した「特定在留カード」が新しく誕生し、2026年6月14日に運用が開始されることになりました。

「在留カード」「マイナンバーカード」「特定在留カード」の概要を解説します。

✓ 現在発行されている「在留カード」「マイナンバーカード」

・在留カード

日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)に対して交付されるカードです。

中長期在留者が適法に在留許可を得ていることを証明する許可証となります。

在留カードは常時携帯することが必要です。

特に、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には提示しなけれ

ばならず、その際に携帯していなかったり提示を拒否したりした場合には、

罰金に処せられることがあります。

▶詳しくは出入国在留管理庁HP

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html

・マイナンバーカード

日本では、日本国内に住民票を持つ(日本に住民登録をしている)全住民に対して、個人

を識別するための12桁の番号=「マイナンバー」を割り当てています。

「全住民」という文言のとおり、マイナンバーの割り当ての有無に日本国籍の有無は

関係しません。したがって、日本に住民登録をしている外国人=中長期在留者=在留カ

ードを持っている外国人には、日本人と同様にマイナンバーが割り当てられています。

マイナンバーカードとは、このマイナンバーを割り当てられている住民が行政に申請す

ることによって発行することができる、マイナンバーが記載されたICチップ付きの身分

証です。

マイナンバーカードを持っていると、コンビニで住民票の写しなどの書類を手に入れら

れるようになり、市役所などに行く手間が省けるといったメリットもあります。

マイナンバーカードの発行は任意とされており、義務ではありませんが、最も信頼性の

高い多機能型の公的身分証として今後さらに利便性が高まっていくと考えられます。

▶詳しくは出入国在留管理庁HP

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html

✓ 今後新しく発行されることが決まった「特定在留カード」

上述のとおり、

- 在留カードは①日本に中長期間在留する外国人だけが持ち②発行・常時携帯が義務付けられたカードで、

- マイナンバーカードは①日本に住民票を持つ住民(日本人も外国人も)が持ち②発行・携帯が任意となっているカードです。

外国人にとって、常時携帯している在留カードは日本人が見慣れておらず身分証として使いにくく、他方で、マイナンバーカードをわざわざ在留カードと別に携帯するのも面倒だという問題がありました。

このような外国人の不便を解消するため、2026年6月14日から、マイナンバーカードと似たデザインで、マイナンバーカードの機能も在留カードの機能もどちらも有しているカード、「特定在留カード」の発行が開始されることになりました。

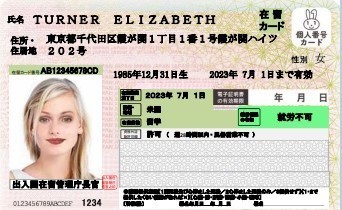

特定在留カード(券面イメージ)

✓普通の在留カードは発行できなくなるの?

マイナンバーカードの機能はいらないのに…

マイナンバーカードはとても便利な機能を多く有する半面、その情報量の多さから不安感をおぼえ、

マイナンバーカードの発行を忌避する人もいます。

こうした事情によりマイナンバーカードの取得が任意とされていることからすると、

マイナンバーカードとしての性質を持つ「特定在留カード」が発行されることとなっても、

従来の在留カードが廃止されて特定在留カードの取得が義務付けられる…ということにはならないと

考えられます。

現時点では、出入国在留管理庁も特定在留カードの発行は義務ではないとしており、

新制度開始後には、従来の在留カードか新しい特定在留カードのいずれかを選択して発行することが

できるようになる模様です。

✓ 特定在留カードの交付等に係る手続

⑴ 交付申請の手続

ア 出入国在留管理庁長官に対する交付申請

住民基本台帳に記録されている外国人は、次の㋐及び㋑の申請(または届出)を行う場合に併せて特定在留カードの交付の申請をすることができます(入管法19の15の2Ⅰ)。(総務省令・法務省令で手続を定めます)

㋐ 住居地以外の記載事項の変更届出(入管19の10Ⅰ)

在留カードの有効期間の更新(入管19の11Ⅰ)

汚損等による在留カードの再交付(入管19の13Ⅰ・ Ⅲ)の申請

㋑ 在留資格の変更(入管20Ⅱ)の申請(引き続き中長期在留者に該当する在留資格の変更に係る申請に限ります。)

在留期間の更新(入管21Ⅱ)

永住許可(入管22Ⅰ)の申請

イ 住所地市町村長を経由した特定在留カードの交付申請等

㋐ 住民地市町村長を経由した特定在留カードの交付申請

外国人は、以下の手続きにより新たに住民基本台帳に記録される場合(又は同一の市町村の区域内において住所を変更する場合)には、当該届出にあわせて、住所地市町村長(当該届出を行う中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長をいいます。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、特定在留カードの交付を求 める旨の申請をすることができます(入管19の15の2Ⅱ)。(総務省令・法務省令で手続を定めます)

・新規上陸後の住居地届出(入管19の7Ⅲ)(在留カードの提出により住民基本台帳法30条の46の規定による届出をしたとみなされる)

・在留資格変更等に伴う住居地届出(入管19の8Ⅲ)(在留カードの提出により住民基本台帳法30条の46又は30条の47の規定による届出をしたとみなされる)

・住居地の変更届出(入管19の9Ⅲ)(在留カードの提出により住民基本台帳法22条、23条又は30条の46の規定による届出をしたとみなされる)

㋑ 出入国在留管理庁長官からの送付を希望する旨の申出

また、上記⑴イ㋐の申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号利用法18条の5第6項に規定する措置がとられた者に限ります。)のうち特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定在留カードの送付を受けることを希 望する旨の申出をすることができるとされています(入管19の15の2Ⅲ)。

⑵ 特定在留カードの作成

出入国在留管理庁長官は、上記⑴ア又は⑴イ㋐の申請があった場合(法務大臣が上記⑴ア㋑に掲げる申請の許可をすることとした場合に限ります。)は、政令で定めるところにより、特定 在留カードを作成します(入管19の15の2Ⅳ)。

また、地方公共団体情報システム機構は、出入国在留管理庁長官が上記により作成する特定在留カードについて、個人番号の記載及びその電磁的方法による記録その他個人番号カードとしての機能を付加するための措置として主務省令で定める措置を講ずるものとされています(番号利用法18の5Ⅱ)。 そして、下記⑶のとおり交付された特定在留カードは、番号利用法17条1項の規定 により交付された個人番号カードとみなされます(番号利用法18の5Ⅸ)。

⑶ 特定在留カードの交付等

出入国在留管理庁長官は、上記⑴アの申請があった場合(番号利用法18条の5第4項の規定による通知があった場合に限ります。)においては、上記⑵により作成した特定在留カードを入国審査官に交付させることにより行います(入管19の15の2Ⅴ)。

また、出入国在留管理庁長官は、上記⑴イ㋐の申請があった場合(番号利用法18条の5第4項の規定による通知があった場合に限ります。)においては、特定在留カードを住所地市町村長を経由して交付します(入管19の15の2Ⅵ)。この場合、特定在留カードを受領する者は、 市町村の事務所に自ら出頭して受領しなければなりません(入管19の15の2Ⅸ)。

さらに、上記⑴イ㋐の申請に併せて上記⑴イ㋑の規定による申出があった場合(番号利用法18条の5第4項の規定による通知があった場合に限ります。)における特定在留カードの交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、 当該外国人に対し当該特定在留カードを送付することにより行います(入管19の15の2Ⅶ)。

なお、上記⑴ア㋐若しくは上記⑴イ㋐の申請又は上記⑴イ㋑の申出に基づき特定在留カードの交付を受けるときは、手数料を納付しなければなりません(入管19の15の2ⅩⅡ)。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

芸術家×起業家

お 一般社団法人芸商橋

BusinessArtBridge

サイト内検索

サイドメニュー

- Between Japan and Nepal

- Tokutei Ginou

- QandA

- Shop info

- English