品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

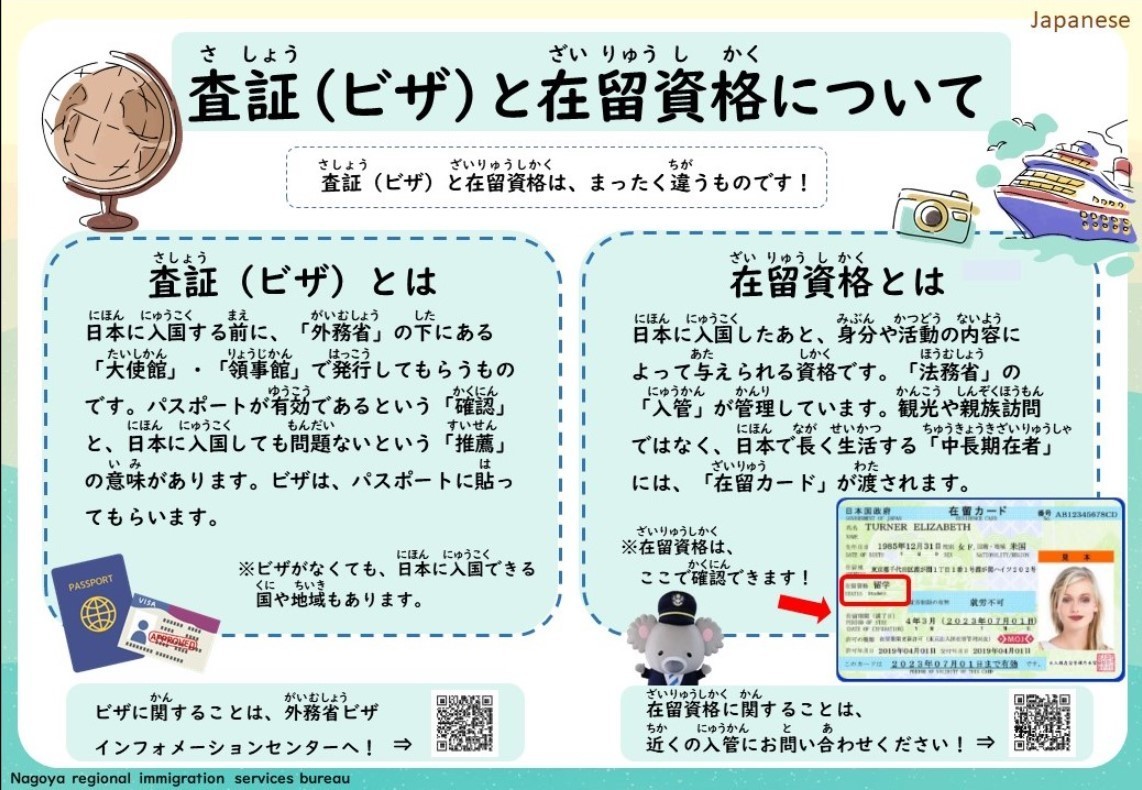

ビザ(査証)と在留資格について

目次

- ビザ(査証)とは

- 在留資格とは

- 査証と在留資格の要否

- 在留資格一覧

- 入管法別表第1 活動資格 (日本で行える活動そのものを類型化)

- 入管法別表第2 地位資格 (日本で行える活動を基礎づける地位・身分を類型化)

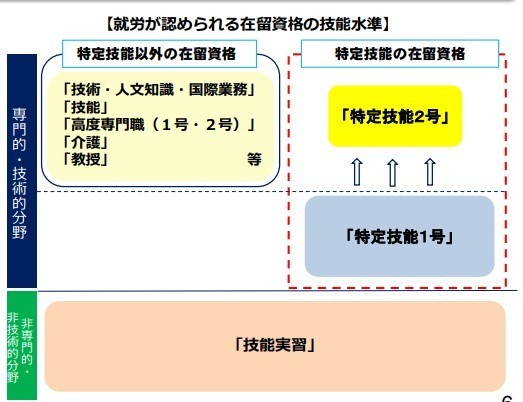

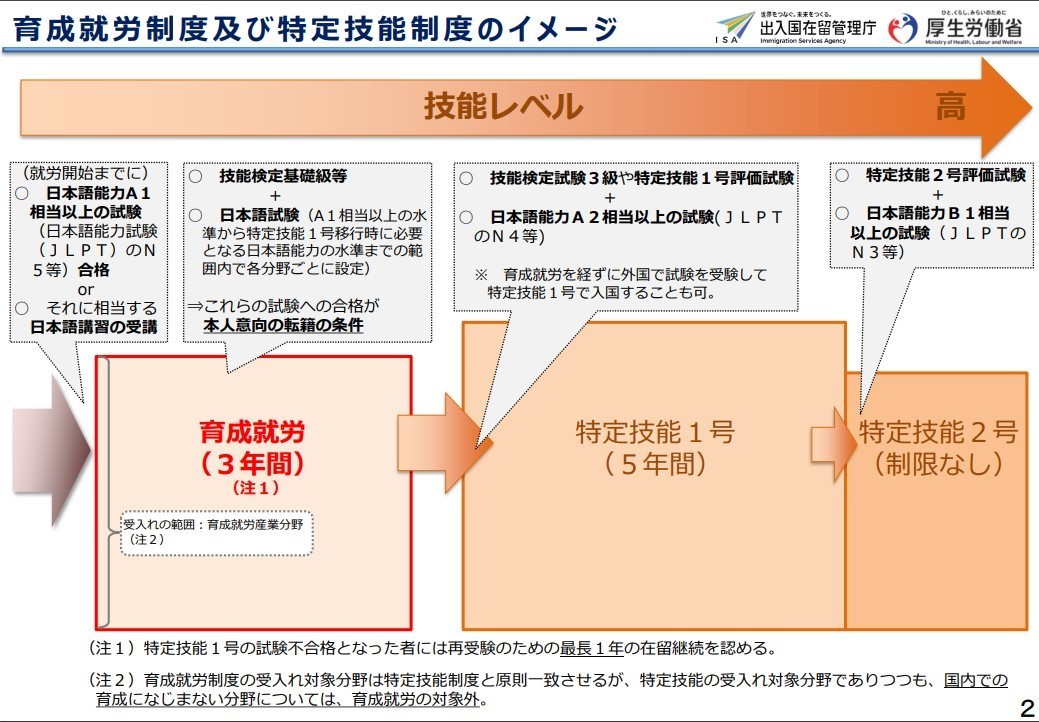

- 就労が認められる在留資格の技能水準について

- 外国人の上陸申請が許可される要件

1.ビザ(査証)とは

ビザとは、正式には「査証」と呼ばれ、外国⼈が⽇本に来る前に⺟国の⽇本⼤使館や領事館(在外公館)で発⾏されるものです。その外国⼈が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、査証(ビザ)に記載された条件により⼊国することに⽀障がないという「推薦」の意味を持っています。

⽇本は、2025年5⽉現在、71の国・地域に対する査証(ビザ)免除措置を実施しています。これらの国・地域の国⺠は、短期滞在(観光、商⽤、知⼈・親族訪問等90⽇以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証(ビザ)を取得せずに⽇本に⼊国することができます。

2.在留資格

在留資格は、⼊国の際に⽇本での滞在⽬的や活動内容に応じて与えられる資格で、在留中に可能となる活動内容を明らかにするものです。

在留資格は、主に「活動資格」と「地位資格(居住資格)」の2つに⼤別されます。活動資格は、⽇本で⾏う活動そのものを類型化したもので、さらに「就労できる在留資格」「就労できない在留資格」「就労可否が共存する在留資格」に分けられます。地位資格は、⽇本での地位や⾝分を基礎づける資格であり、就労に関する制限は設けられません。

在留資格を有して⽇本に在留する者のうち、「中⻑期在留者」に該当する者には、原則的に在留カードが付与されます。中⻑期在留者とは、具体的には次の(1)〜(6)のいずれにもあてはまらない外国⼈のことを指します。

上記の(1)から(6)のいずれかに当てはまる外国⼈は在留管理制度の対象外となりますので、在留カードは付与されません。なお、⽇⽶地位協定該当者(主に⽶軍構成員や軍属とその家族)、及び特別永住者(⽇本国との平和条約に基づき⽇本の国籍を離脱した者)については出⼊国管理及び難⺠認定法の適⽤除外となっています。

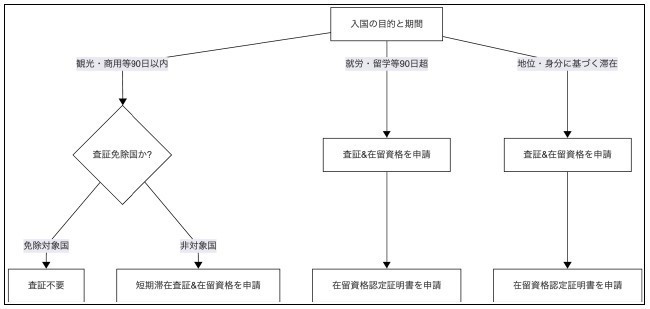

まず申請希望者の⼊国の⽬的と期間を確認します。観光や商⽤などで90⽇以内の滞在を希望する場合は、その国が査証免除国かどうかを確認します。免除国であれば査証(ビザ)申請は不要ですが、それ以外の場合は短期滞在などの査証(ビザ)の申請を⾏います。

次に、就労や留学など90⽇を超える滞在や、⾝分に基づく滞在を希望する場合には、査証(ビザ)と在留資格の申請を⾏います。特に中⻑期在留者に当てはまる外国⼈の場合は、在留資格認定証明書の申請を実施します。この証明書は英語で、Certificate of Eligibility(COE)と呼ばれるもので、この証明書の発⾏を受けることで、外国⼈は出身国(または居住国)の⽇本国在外公館で査証(ビザ)の発給を受けることができます。

| 区分 | 在留資格 | 可能な資格外活動 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 別表第一(活動資格) | 1表 | 就労活動 | 上陸許可基準不適用 × | ①外交②公用③教授④芸術⑤宗教⑥報道 | 資格外活動許可を受けた就労活動 | 非就労活動のみ可能 |

| 2表 | 上陸許可基準適用 〇 | ⑦高度専門職⑧経営・管理⑨法律・会計業務⑩医療⑪研究⑫教育⑬技術・人文知識・国際業務⑭企業内転勤⑮介護⑯興行⑰技能⑱特定技能⑲技能実習 | ||||

| 3表 | 非就労活動 | 上陸許可基準不適用 × | ⑳文化活動㉑短期滞在 | |||

| 4表 | 上陸許可基準適用 〇 | ㉒留学㉓研修㉔家族滞在 | ||||

| 5表 | 就労可否共存 | 上陸許可基準不適用 × | ㉕特定活動(指定活動) | |||

| 別表第二(地位資格) | 身分または地位を有する者としての活動 | ㉖永住者㉗日本人の配偶者等㉘永住者(特別永住者)の配偶者等㉙定住者 | すべての活動 | |||

活動資格 入管法別表第1

| 在留資格 | 本邦において⾏うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 外交 | ⽇本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣⾏により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者⼜はこれらの者と同⼀の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の⼤使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 | |||

| 公⽤ | ⽇本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者⼜はその者と同⼀の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) | 外国政府の⼤使館・領事館の職員,国際機関等から公の⽤務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3年,1年,3⽉,30⽇⼜は15⽇ | |||

| 教授 | 本邦の⼤学若しくはこれに準ずる機関⼜は⾼等専⾨学校において研究,研究の指導⼜は教育をする活動 | ⼤学教授等 | 5年,3年,1年⼜は3⽉ | |||

| 芸術 | 収⼊を伴う⾳楽,美術,⽂学その他の芸術上の活動(⼆の表の興⾏の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家,画家,著述家等 | 5年,3年,1年⼜は3⽉ | |||

| 宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の⾏う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年⼜は3⽉ | |||

| 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて⾏う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3年,1年⼜は3⽉ | |||

| 在留資格 | 本邦において⾏うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 高度専門職 | 1 | ⾼度の専⾨的な能⼒を有する⼈材として法務省令で定める基準に適合する者が⾏う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究⼜は経済の発展に寄与することが⾒込まれるもの | ポイント制による⾼度⼈材 | 5年 | ||

| イ | 法務⼤⾂が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動⼜は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を⾃ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 | |||||

| ロ | 法務⼤⾂が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて⾃然科学若しくは⼈⽂科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動⼜は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を⾃ら経営する活動 | |||||

| ハ | 法務⼤⾂が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を⾏い若しくは当該事業の管理に従事する活動⼜は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を⾃ら経営する活動 | |||||

| 2 | 前号に掲げる活動を⾏つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが⾏う次に掲げる活動 | ポイント制による⾼度⼈材 | 無制限 | |||

| イ | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導⼜は教育をする活動 | |||||

| ロ | 本邦の公私の機関との契約に基づいて⾃然科学⼜は⼈⽂科学の分野に属する知識⼜は技術を要する業務に従事する活動 | |||||

| ハ | 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を⾏い⼜は当該事業の管理に従事する活動 | |||||

| ニ | イからハまでのいずれかの活動と併せて⾏う⼀の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動⼜はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・⼈⽂知識・国際業務の項、介護の項、興⾏の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第⼆号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) | |||||

| 経営・ 管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を⾏い⼜は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上⾏うことができないこととされている事業の経営⼜は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,6月,4月⼜は3⽉ | |||

| 法律・ 会計業務 | 外国法事務弁護⼠、外国公認会計⼠その他法律上資格を有する者が⾏うこととされている法律⼜は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護⼠,公認会計⼠等 | 5年,3年,1年⼜は3⽉ | |||

| 医療 | 医師、⻭科医師その他法律上資格を有する者が⾏うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師,⻭科医師,看護師 | 5年,3年,1年⼜は3⽉ | |||

| 研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を⾏う業務に従事する活動(⼀の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年⼜は3⽉ | |||

| 教育 | 本邦の⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校、中等教育学校、特別⽀援学校、専修学校⼜は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・⾼等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年⼜は3⽉ | |||

| 技術・ 人文知識・ 国際業務 |

従事する活動 | 機械⼯学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年⼜は3⽉ | |||

| 企業内転勤 | 1 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年⼜は3⽉ | ||

| 2 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関 (注1) の外国にある事業所の職員が、技能等を修得するため、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1に掲げる活動及び育成就労の項の下欄に掲げる活動を除く。) (注1) 当該機関の事業の規模、本邦の事業所における受入れ体制等が技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を適正に修得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限る | |||||

| 介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉⼠の資格を有する者が介護⼜は介護の指導を⾏う業務に従事する活動 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年⼜は3⽉ | |||

| 興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興⾏に係る活動⼜はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 俳優,歌⼿,ダンサー,プロスポーツ選⼿等 | 3年,1年6月,3⽉⼜は30日 | |||

| 技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて⾏う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴⾦属等の加⼯職⼈等 | 5年,3年,1年⼜は3⽉ | |||

| 特定技能 | 1 | 法務⼤⾂が指定する本邦の公私の機関との雇⽤に関する契約(第⼆条の五第⼀項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて⾏う特定産業分野(⼈材を確保することが困難な状況にあるため外国⼈により不⾜する⼈材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務⼤⾂が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識⼜は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属する相当程度の知識⼜は経験を要する技能を要する業務に従事する外国⼈ | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | ||

| 2 | 法務⼤⾂が指定する本邦の公私の機関との雇⽤に関する契約に基づいて⾏う特定産業分野であつて法務⼤⾂が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国⼈ | 3年,1年⼜は6⽉ | |||

| 育成就労 | ||||||

| 技能実習 | 1 | 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私 の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関 の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契 約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技 能,技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動 (これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に 受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含 む。) | 技能実習⽣ | |||

| 2 | 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技 能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用 契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事す る活動 | |||||

| 3 | 次のイ⼜はロのいずれかに該当する活動 イ 技能実習法第⼋条第⼀項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第⼆条第⼆項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | |||||

| 在留資格 | 本邦において⾏うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6⽉⼜は3⽉ | |||

| 短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客,会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 | |||

| 在留資格 | 本邦において⾏うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 留学 |

特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは

| 大学,専門学校,日本語学校等の学生 | 3年,1年,6⽉⼜は3⽉ | |||

| 研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(2の表の技能実習の項の下欄第一号及びこの表の留学の項の下欄に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年,6⽉⼜は3⽉ | |||

| 家族滞在 | 1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(注)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 (注)外交、公用、特定技能(2の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)、技能実習及び短期滞在を除く。 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | |||

| 在留資格 | 本邦において⾏うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等 | 5年,3年,1年,6⽉,3⽉⼜は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | |||

| 在留資格 | 本邦において有する身分または地位 | 該当例 | 在留期間 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 永住許可を受けた者 | 無制限 | |||

| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・ 実子・ 特別養子 | 5年,3年,1年⼜は6⽉ | |||

| 永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・ 特別永住者の配偶者,我が国で出生し 引き続き在留している実子 | 5年,3年,1年⼜は6⽉ | |||

| 定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 日系3世等 | 5年,3年,1年⼜は6⽉⼜は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | |||

上陸許可基準

上陸許可基準は、在留資格該当性に加えて、外国人の範囲を調整したり外国人を保護したりする必要がある在留資格について、外国人自身や所属機関について更なる要件を課すものです。

法務省令のひとつである「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」により具体化されています。

なお、「上陸」許可基準とされていますが、在留資格の更新・変更申請の際にも準用されるため、継続して要件を満たすことが必要です。

登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら

芸術家×起業家

お 一般社団法人芸商橋

BusinessArtBridge

サイト内検索

サイドメニュー

- Between Japan and Nepal

- Tokutei Ginou

- QandA

- Shop info

- English