品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。

ソリューション行政書士法人

〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F

| 6/25時点で 協議・連絡会構成員名簿掲載 | 6/30時点で 協議・連絡会に入会手続中 | それ以外 |

|---|---|---|

| Aパターン | Bパターン | Cパターン |

特定技能「工業製品製造業」分野

.1 総論

.2 特定技能「工業製品製造業」分野の産業分類

.3 特定技能「工業製品製造業」分野の業務区分

.4 特定技能「工業製品製造業」「JAIM」一般社団法人工業製品製造技能人材機構

.5 特定技能「工業製品製造業」分野の繊維業における特定技能受入れの上乗せ要件

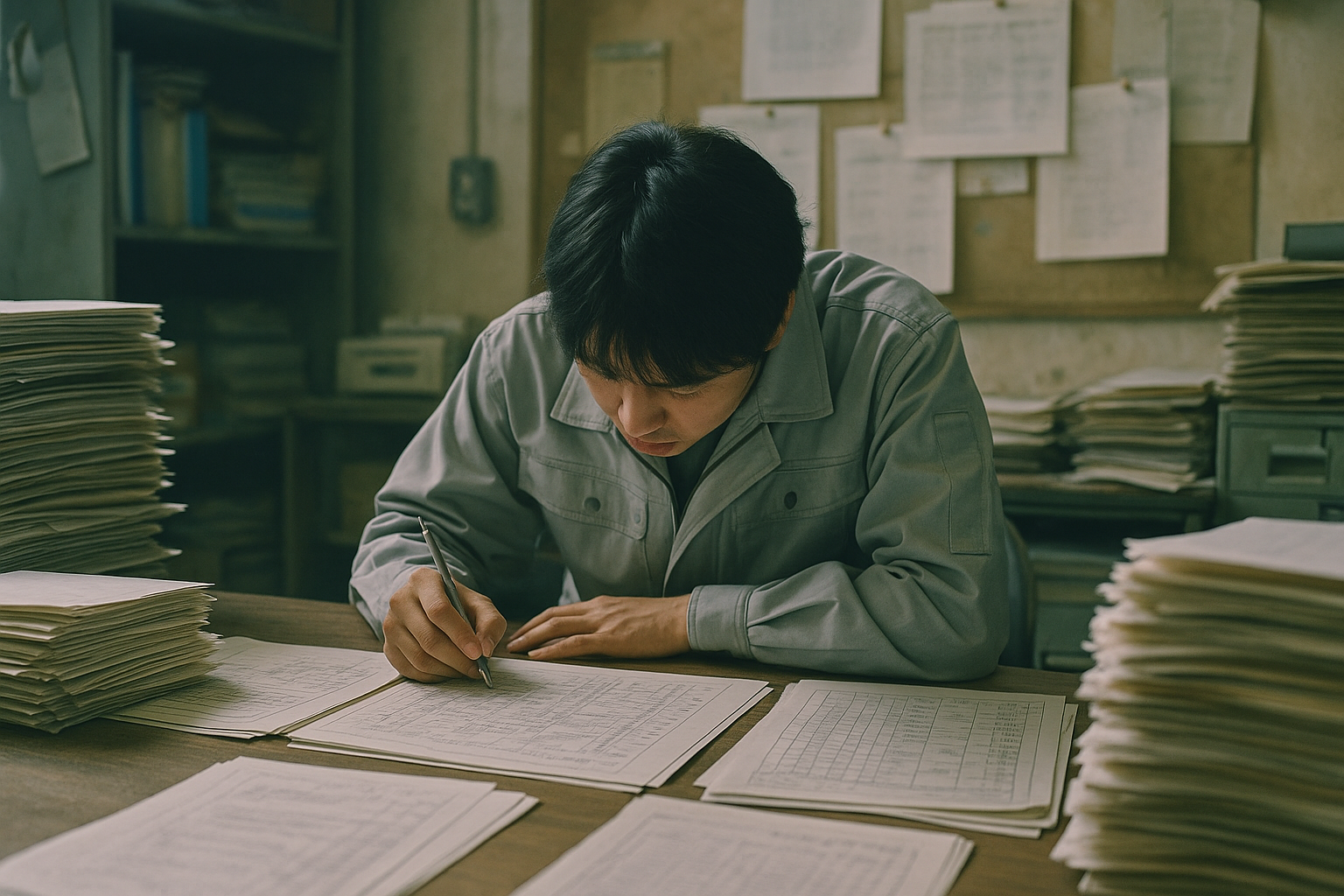

「よく働いてくれて、今では欠かせない戦力。でも最初は本当に大変だった…」

特定技能の外国人材を雇用している、建設会社の方から言われた言葉です。

外国人材、特に特定技能人材を初めて受け入れる企業様が

「実際にかかるコストや手間は、想像以上だった」と仰るケースを数多く見てきました。

そこで今回は、特定技能人材の雇用を検討している方々が

事前に知っておくべき5つのポイントを、専門家の視点からわかりやすくお伝えします

1. 初期費用が意外と高い

2. 税金・保険料の納付状況の厳格な審査

3. 賃金・待遇も厳正な審査

4. 支援計画が必要

5. 制度の理解不足はトラブルの元

「外国人材だと人件費が削減できる」というのは完全に誤った認識です。

実際に特定技能の外国人材を受け入れる場合、初期費用から固定費まで、ある程度のコストは想定しておくべきでしょう。

代表的な費用例:

①登録支援機関への支援委託料(月額1万円〜5万円/人)

→特定技能外国人を受け入れる場合、異国の地で働く彼らの支援が必要となってきます。自社で支援をすることも可能ですが入管で定められた規定などが多くあるため、その煩雑さから支援機関に委託する企業様が多いです。

②在留資格認定申請サポート費用(10万〜/人)

→こちらも自社で申請することも可能ですが、申請書類の作成や収集は複雑で時間がかかるため、中小企業の場合は行政書士などに依頼することがほとんどです。中~大企業の場合、申請業務の担当者を設けることもメジャーな方法です。

③本国からの渡航費(実費)

→本国からの渡航費用を受入企業が負担することも多いです。

参照 送迎に要する実費について

④住居の準備・生活サポート(入居保証・家具などの実費)

→こちらも企業側が準備・負担することが多いです。

参照 住居に要する実費について

「最初はコストに驚いたけど、それ以上の価値がある」と話す企業様はやはり数多くいらっしゃいます。

コストはかかるものの、長期的に見れば人手不足の解消・安定した労働力確保という大きなリターンが得られるの

特定技能人材の魅力です。

ビザ取得の際は、外国人本人だけでなく受入企業の書類も入管に提出する必要があります。

その際には、以下のような要件が確認されます:

- 社会保険・雇用保険の加入状況

- 法人としての納税実績(各種税金、保険料等)

- 社内の労働環境(離職人数や過去の行政からの指導歴等)

つまり、企業の経営状況や労務管理の健全性まで審査されるということ。

不透明な部分があれば、事前に解消しておきましょう。

特定技能制度では、外国人労働者の給与・待遇に関して厳しい基準が定められています。

- 賃金は同じ職務をする日本人と同等以上でなければならない

- 就労時間・福利厚生・各種手当・退職金などもすべて同一基準

- 各種書類の整備と定期的な報告が必要

申請の際は、同じ職務の日本人給与について書類を作成しなければなりません。

また建設分野における国交省受入計画では、日本人の賃金台帳や求人票も求められます。

4. 支援計画が必要

特定技能制度では、生活面・就労面の支援を行うことが義務化されています。

これを「支援計画」といい、雇用主(または登録支援機関)が責任をもって実施する必要があります。

支援計画に含まれる内容の一例:

- 住宅確保支援(住居探し・入居手続きの補助)

- 生活オリエンテーション(ゴミ出しルールや交通ルールの説明など)

- 日本語学習の支援

- 相談対応(定期的な面談やトラブル対応)

- 入国前・入国直後のサポート(空港送迎、生活用品の準備など)

登録支援機関に委託する場合がメジャーですが、支援が実施されていない場合は、

受入れ機関が行政指導の対象になることもあります。

(自社で支援してもOKです。)

また、各支援については、記録の保存や定期的な報告書の提出が求められます。

万が一支援内容に不備があった場合、入管からの問い合わせや是正指導に対応する必要があり、

その都度、証拠書類や記録の提出が求められるケースもあります。

支援内容の履歴管理・証拠の保管体制を整えておくことが、トラブル回避に繋がります。

特定技能制度は非常に複雑で、かつ年々制度も更新されていきます。

- 「制度を知らずに義務違反を犯し、是正指導が入ってしまった」

- 「支援計画の提出を忘れて警告を受けた」

- 「雇用後にビザが下りず業務に支障が出た」

このようなトラブルは制度理解が浅いまま進めた結果、現場に多く発生しているものです。

初めての受け入れや、大量雇用を計画している場合は、制度を熟知した登録支援機関・行政書士などの専門家に早めに相談することを強くおすすめします。

しかし、これらの専門家でも知識の深さには大きな差があるので、十分に検討して選びましょう。

まとめ

日本人の雇用でももちろん同じですが、異国の地で働く特定技能の外国人を受け入れる際は

「責任のある雇用」であるという事を強く念頭に置かなければなりません。

しかし、その一方で実際に受け入れをしている企業様からは、次のような声も多く聞こえてきます。

- 「日本人が集まりにくい職種に、真面目で意欲的な人材が来てくれた」

- 「社内がグローバルな雰囲気になり、若手社員の刺激にもなっている」

- 「長く働いてくれるから、育成に投資する意味があると感じる」

制度を理解したうえで適切な準備と支援をすれば、

外国人材は“即戦力”であり“将来の中核人材”にもなり得る存在です。

費用面・制度面・監査対応など、想像以上の準備だと思われた方もいらっしゃるかと思いますが、

その先には「企業の成長」と、人材との信頼関係に基づいた「持続的な雇用」が待っています。

ソリューション行政書士法人では年間600人を超える外国人ビザの申請をしており、業界屈指の経験と知識に自信があります。

登録支援機関もグループとなっているので、まずは無料でお気軽にご相談ください。

経験豊富な行政書士が、御社の状況にあったサポートをご提案いたします。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ソリューション行政書士法人

- メール:solution@bridge2n.jp

- 電話:03-6555-5297

- LINE:@036onjty

English, 한국어, 简体中文◎

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| 原則 | 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 |

|---|---|

| 遺族(補償)等年金の場合 | 遺族補償年金を受けることができる「他の遺族のうちの最先順位者」(死亡した労働者の遺族たる配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって同順位又は次順位の受給権者) |

(昭和41年1月31日基発73号)

未支給給付の請求権者の範囲は、死亡した受給権者の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであるが、未支給の遺族補償年金については、死亡した労働者の遺族たる配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって同順位又は次順位の受給権者となるもの(法第16条の2第1項及び第2項、改正法附則第43条第1項)であり、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹ではない。

改正のポイント

| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 対象となる子の範囲の拡大 | 小学校就学まで | 小学校3年生修了まで |

| 取得事由の拡大(3.4.を追加) |

|

|

| 労使協定による勤続6ヶ月未満除外規定の廃止 | <除外できる労働者>

| <除外できる労働者>

|

| 名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |

| 請求可能となる労働者の範囲の拡大 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |

| 代替措置のメニューを追加 | <代替措置>

| <代替措置>

|

| 労使協定による勤続6ヶ月未満除外規定の廃止 | <除外できる労働者>

| <除外できる労働者>

|

| 療養 ⇨ | 1年6カ月 ⇨ | 3年 ⇨ | ||

| ① | 療養補償給付 | |||

| 休業補償給付 | 傷病補償年金 | 解雇制限解除 (「3年経過した日」に解除) | ||

| ② | 療養補償給付 | |||

| 休業補償給付 | 傷病補償年金 | |||

| 解雇制限解除 (「傷病補償年金を受けることになった日」に解除) | ||||

傷病補償年金は、打切補償よりも一層高度、かつ、十分なものであるところから、傷病補償年金が行われることとなった場合には打切補償が支払われたものとみなすことになっています。

① すなわち、療養の開始後「3年」を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又は同日後において、傷病補償年金を受けることとなった場合)には、療養開始後3年を経過した日(又は傷病補償年金を受けることとなった日)において、「打切補償(平均賃金の1,200日分)」を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。

療養開始後1年6箇月経過日から傷病補償年金の支給を受けている場合であっても、3年を経過するまでは解雇制限は解除されません。

② 負傷又は疾病に係る療養の開始後「3年」を経過した日において「傷病補償年金」を受けている場合(又は同日後において、傷病補償年金を受けることとなった場合)でなければ「打切補償(平均賃金の1,200日分)」を支払ったものとはみなされず、解雇制限が解除されることはない。

「休業補償給付の支給を受けている場合」には、解雇制限は解除されません。

(労働基準法19条1項ただし書)「業務上傷病による休業期間+30日間」中であっても、打切補償を支払った場合には、労働者を解雇することができます。

労働者災害補償保険法19条は、「業務上傷病による休業期間に係る解雇制限」の解除との関係について規定したものであるため、傷病補償年金について適用され、傷病年金(通勤災害)には適用されません。

| 1箇月単位の変形労働時間制 (法32条の2) | フレックスタイム制 (法32条の3) | 1年単位の変形労働時間制 (法32条の4) | 1週間単位の非定型的変形労働時間制 (法32条の5) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 1ヶ月以内 | 1ヶ月超 | ||||

| 規模要件 | 特になし | 常時30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店 | |||

| 導入要件 | 労使協定 | 就業規則等 | 就業規則等 & | 労使協定 | 労使協定 |

| 週平均労働時間 | 40時間 44時間 | 40時間 44時間 | 40時間 | 40時間 | 40時間 |

| 労働時間の上限 | なし | なし | 1ヶ月ごとの週平均50時間 | 原則 1週52時間 1日10時間 | 1週40時間 1日10時間 |

| A年度 | B年度 | C年度 | D年度 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4月~7月 | 8月~3月 | 4月~7月 | 8月~3月 | 4月~7月 | 8月~3月 | 4月~7月 | 8月~3月 | ||||||

| ↑算定事由発生 | |||||||||||||

| スライド適用なし | スライド適用 (AとBとの比較) | スライド適用 (AとCとの比較) | |||||||||||

算定事由発生日の属する年度(A)の翌々年度(C)の7月以前の分までは、スライドの適用はありません。

その後(算定事由発生日の属する年度の翌々年度(C)の8月以後)は、完全自動賃金スライドにより、スライドが適用されます。

この場合、比較対象となるのは、常に算定事由発生日の属する年度(A)となります。

| 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場 |

| 一定の有害な業務 (深夜業を含む) に常時500人以上の労働者を従事させる事業場 |

労使協定は免罰効果を有するのみで民事上の権利義務は生じないためこの効力関係には含まれない。

| 継続勤務年数 | 付与される有給日数 |

|---|---|

| 6カ月 | 10日 |

| 1年6カ月 | 11日 |

| 2年6カ月 | 12日 |

| 3年6カ月 | 14日 |

| 4年6カ月 | 16日 |

| 5年6カ月 | 18日 |

| 6年6カ月以上 | 20日 |

| 週所定日数 | 年間所定日数 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 4日以内 | 5日以上 | 216日以内 | 217日以上 | ||

| 週所定労働時間 | 30時間未満 | 比例付与 | 原則付与 | 比例付与 | 原則付与 |

| 30時間以上 | 原則付与 | 原則付与 | 原則付与 | 原則付与 | |

則24条の3 参照

| 算入 | 控除A | 控除B | |

|---|---|---|---|

| 分子 | 3か月間の賃金総額 | ① 臨時に支払われた賃金 ② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 ③ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの | ① 業務上の傷病による休業期間 ② 産前産後の休業した期間 ③ 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間 ④ 育児休業又は介護休業期間 ⑤ 試みの使用期間 |

| 分母 | 3か月間の総暦日数 | ||

| 労働基準法 | 労災保険法 | 雇用保険法 | 健康保険法 | 厚生年金保険法 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 現業 | 非現業 | |||||

| 一般職の国家公務員 | 適用除外 | 適用除外 | 適用除外 | 退職給付の内容が求職者給付・就職促進給付の内容を超える者は適用除外 国等 → 承認不要 | 適用 ただし、給付・保険料徴収は行われない | 適用 |

| 地方公務員 | 一部適用 | 非常勤職員のみ適用 | 適用除外 | |||

| 行政執行法人の職員 | 適用 | 適用除外 | ||||

| 行政執行法人以外の独立行政法人 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |

| 建設の事業 | 自動車運転業務 | 医業に従事する医師 (特定医師) | |

|---|---|---|---|

| 36協定 | 時間外労働年360時間 | ||

| 特別条項付き 36協定 | 時間外労働年720時間 | 時間外労働年960時間 | 原則960時間 最大1,860時間 (休日労働含む) |

| 時間外労働の制限 (45時間超は年6回まで) | 適用あり | 適用なし | |

| 名称 | 内容 | 保存期間 | よくある指導事項 |

|---|---|---|---|

| 賃金台帳 | 賃金計算の基となる基本帳簿

| 最後の記入の日から起算して3年間 (規定に違反した場合には罰則が適用されることがあります) |

|

| 労働者名簿 |

| 退職の日から起算して3年間 (規定に違反した場合には罰則が適用されることがあります) |

|

| 出勤簿 | 労働時間を記録した帳簿

| 出勤簿を必要とする業務が完結した日から起算して3年間 (規定に違反した場合には罰則が適用されることがあります) |

|

| 年次有給休暇管理簿 |

| 3年間 |

|

| 妊娠 | 産前6週 (多胎14週) | 出産 | 産後8週 | 1歳 (産後1年経過) | 1歳2か月 | 1歳6か月 | 2歳 | 3歳 | 小学校就学 | 小学校3年生修了 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 労働基準法 | 軽易業務への転換 | 育児時間 | ||||||||||

| 時間外・休日労働・深夜業の制限 | ||||||||||||

| 坑内業務・危険有害業務の制限 | ||||||||||||

| 産前休業 | 産後休業 | |||||||||||

| 解雇制限期間 | 30日 | |||||||||||

| 育児介護休業法 | 育児休業(原則) 夫は初日から取得可能 | パパママ育休プラス | 待機児童 | 待機児童 | 育児休業制度に準ずる措置(努力) | |||||||

| 育児休業(一定の場合) | ||||||||||||

| 3歳に満たない子を養育する労働者に関する代替措置 (第23条第2項) | ||||||||||||

| 出生時育休 | ||||||||||||

| 所定労働時間の短縮措置、所定外労働の制限 | ||||||||||||

| 時間外労働・深夜業の制限、子の看護休暇 | ||||||||||||

| 均等 | 妊娠等を理由とする解雇でないと事業主が証明しない限り解雇は無効 | |||||||||||

| 健保 | 出産育児一時金 | |||||||||||

| 出産手当金 | ||||||||||||

| 雇用 | 育児休業(原則) | 育児休業(一定の場合) | ||||||||||

| 出生時育休 | ||||||||||||

| 育児時短就業給付金 | ||||||||||||

| 健保・厚年 | 産休中の免除 | |||||||||||

| 育児休業等期間中の免除 | ||||||||||||

| 産休終了時改定 | ||||||||||||

| 育児休業等終了時改定 | ||||||||||||

| 厚年 | 養育期間標準報酬月額の特例 | |||||||||||

| 結婚の成立要件は国によって異なる | 結婚の手続きや要件は国ごとに異なり、ある国で有効な結婚が他国で認められない場合があります。 |

|---|---|

| 同性婚の扱い | 日本では同性婚が認められていないため、海外で同性婚をしても日本では法的に結婚と認められません。 |

| 日本で | 日本法に | 基づいて結婚 | 日本の方式と成立要件を満たすことで、結婚が成立します。 |

|---|---|---|---|

| 外国法に | 基づいて結婚 | 海外で結婚後、3ヶ月以内に日本の役所に報告的届出を行うことで、日本の戸籍に反映されます。 | |

| 外国で | 外国法に | 基づいて結婚 | 日本で外国の方式で結婚しても、日本法に基づく届出がないと日本では結婚と認められません。 |

| 届出 | 必要書類 | |

|---|---|---|

| 日本で結婚を成立させる場合 | 創設的届出 | 婚姻要件具備証明書、出生証明書、日本語訳、パスポートなど |

| 海外で結婚後、日本に報告する場合 | 報告的届出 | 婚姻証明書、日本語訳など |

より詳細な説明は、こちらをご参照ください。

ご相談に関しては、ソリューション行政書士法人まで。

対内直接投資とは

「対内直接投資」とは、外国投資家が日本国内で以下のような取引を行うことを指します。

これらの取引は、外為法に基づき、事前届出または事後報告が義務付けられています。

| 上場企業の株式を1%以上取得 |

| 非上場企業の株式や持分の取得 |

| 日本法人の設立や支店の開設 |

| 1年以上の貸付け |

| 議決権の共同行使の同意取得 |

外国投資家の定義

外為法では、以下の者を「外国投資家」と定義しています

| 日本に居住していない個人 |

| 外国法人 |

| 外国投資家が議決権の50%以上を保有する日本法人 |

| 外国投資家が役員の過半数を占める日本法人 |

| 外国投資家が出資の50%以上を占める投資事業有限責任組合 |

事前届出が必要なケース

以下のような場合、事前届出が必要となります

| 1 | 外国投資家の国籍または所在国が、日本および「掲載国」以外である場合 |

| 2 | 投資先企業が「指定業種」に該当し、事前届出免除制度の対象外である場合 |

「指定業種」には、武器、航空機、原子力、通信、電力、ガス、医薬品、半導体など、安全保障やインフラに関わる重要な分野が含まれます。

届出・報告の手続き

| 事前届出 | 該当する取引を行う前に届出が必要で、審査期間は通常30日(短縮される場合もあり)です |

| 事後報告 | 取引後45日以内に報告が必要です |

これらの手続きに違反した場合、取引の遅延や取得した株式の売却命令などの不利益を被る可能性があります。

専門家への相談の重要性

対内直接投資に関する規定は複雑であり、正確な判断が求められます。ソリューション行政書士法人では、オンラインシステムを活用し、事前届出の要否判断から書類作成、届出のアップロードまで一括してサポートしています。

詳細については、ソリューション行政書士法人の公式ページをご参照ください:

アクセス

JR品川駅 港南口からスカイウェイにて直結(徒歩5分)

太陽生命品川ビル 28F 受付までお越しください

事務所概要

| 事務所名 | ソリューション行政書士法人 |

|---|

| 所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F |

|---|

| 代表者名 | 深津重人 Fukatsu Shigeto |

|---|

| TEL | 03-6555-5297 |

|---|

| FAX | 03-6771-8857 |

|---|

| メール | solution@bridge2n.jp |

|---|

| WeChat | solution_2162 |

|---|

サイドメニュー

- Between Japan and Nepal

- Tokutei Ginou

- QandA

- Shop info

- English